- 「意思表示って何?どこまで覚えればいいの?」と迷っている受験生

- 心裡留保・錯誤・詐欺など、似たような言葉の違いに混乱している方

- 行政書士試験の民法(総則)を得点源にしたい方

🧠 意思表示とは?簡単に理解しよう

意思表示とは、「こういう法律効果を発生させたい!」という気持ち(意思)を外に表す行為のことをいいます。

例:AさんがBさんに「この土地を100万円で売ります」と言うこと。

このときのAさんの行動が意思表示です。法律上の効果(=売買契約)を生じさせたいという「意思」があることがポイントです。

✅意思表示が成立するまでのステップ

- 動機(例:お金が欲しい)

- 効果意思(売ることで代金を得たい)

- 表示意思(その意思を相手に伝えようという気持ち)

- 表示行為(実際に「売ります」と言う行為)

※ただし、「動機」は意思表示には含まれません。

❗ 意思表示に欠陥がある場合の扱い

意思表示に「欠陥(問題)」があるとき、法律的にどう扱うかが大切です。以下では、それぞれのケースを整理して解説します。

①心裡留保(しんりりゅうほ)

意味: 本心ではないのに、あえて意思表示をしたケース

例:Aさんが冗談で「この土地をタダであげるよ」と言った

心裡留保とは、表意者が表示行為を行いながら、その真意とは異なる意思を持っている場合を指します。

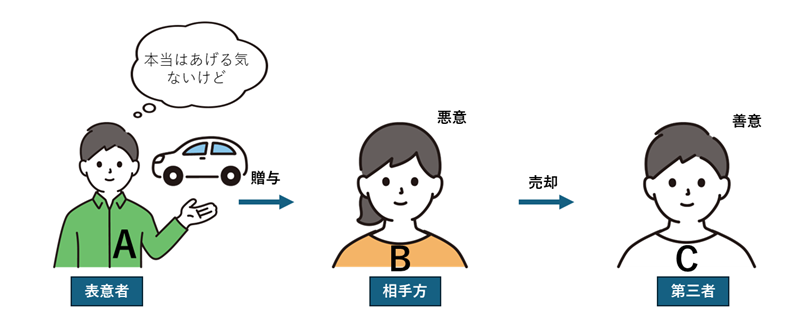

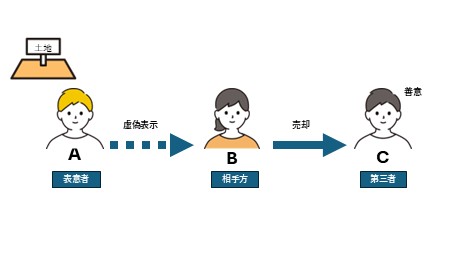

②虚偽表示

Aは、自分が所有する土地に対して強制執行がされる可能性があることを察知しました。そこで、他人に土地を取られたくないという理由から、Bに依頼して名義上だけ土地をBに譲渡したように装い、登記名義をBに移しました(=通謀虚偽表示)。

その後、Bはこの土地を事情を知らない善意の第三者Cに売却しました。

意味: 当事者同士が示し合わせて、実際の意思とは異なる(ウソ)意思表示をすること ▶判例

例:AとBが「この土地を売ったことにしよう」と偽の売買契約書を作成

- 原則:虚偽表示は無効民法94条1項

- 表意者と相手方の双方が、意思表示を虚偽であることを認識しており、どちらも法的に保護する必要がないため

- 表意者と相手方の双方が、意思表示を虚偽であることを認識しており、どちらも法的に保護する必要がないため

- 例外:善意の第三者には無効を主張できない(94条)。

- 虚偽の意思表示を行った者が権利を失ったとしても自己責任であることと、第三者の信頼を保護し、取引の安全を守るため。 ▶判例

なお、94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者とされています(最判昭45.7.24)

- 「第三者」に該当する

- 「第三者」に該当しない

- 虚偽表示により債権を譲り受けた者から、取立てのために当該債権を譲り受けた者(大決大9.10.18)

- 土地の賃借人が所有する地上建物を仮に仮装譲渡した場合の土地賃借人(最判昭38.11.28)

- 土地の仮装譲渡人から当該土地上の建物を賃借した者(最判昭57.6.8)

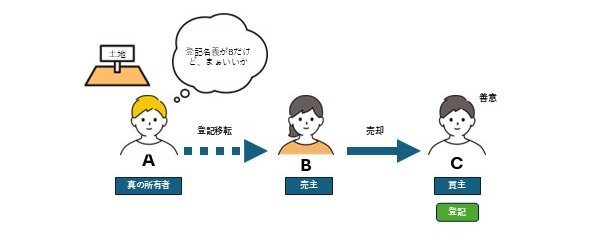

Aが所有していた土地について、BはAの実印と権利証を盗み、不正に登記名義を自分(B)に移転しました(=無権限による登記移転)。その後、Bはこの土地をCに売却し、C名義への登記も完了しました。なお、Aはこの一連の経緯を知りながら、何ら対応を取らず放置していました。

この事例では、A・B間に通謀がないので、94条2項を直接適用することはできません。

しかし、CはBが土地の所有者であると信じて取引を行っており、もしCが土地を取得できなければ取引の安全が損なわれてしまいます。

そこで、登記の真の所有者以外の者の名義になっているにもかかわらず、真の所有者がその状態を放置していた場合、登記名義人を真の所有者であると信じた第三者を保護するために、94条2項が類推適用されます(最判昭45.9.22)。

これは、94条2項は「権利外観法理」1の一例とされており、このようなケースにも権利外観法理が適用されるためです。

③錯誤

意味: 表示と意思が食い違っていることに気づかずに契約したケース

錯誤には、大きく分けて2つの種類があります。

- 表示の錯誤

意思表示が本人の意思と一致していない場合の錯誤。

例:本の下巻を買うつもりが間違えて上巻を購入 - 動機の錯誤

本人が法律行為のきっかけについて、事実とは違う認識をしていた場合の錯誤です。

例:「駅ができる」と聞いて高く土地を買ったが、違う場所だった

錯誤による意思表示の取消し

表示意思は、

①錯誤(表示の錯誤、動機の錯誤)に基づくものであって、

②その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、

取り消すことができるとされています(95条1項)。

ただし、「動機の錯誤」の場合には、その事情が法律行為の基礎とさえていることが表示されていたときに限り、取り消すことができます(95条2項)。その場合、表示は明示的なものであるか黙示的なものであるかを問いません。

なお、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、意思表示の取消しをすることができない(95条3項柱書)。なぜなら、錯誤に陥るについて重大な過失があった場合、表意者を保護する必要がないため。2

ただし、①相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合(93条3項1号)、②相手方が法医者と同一の錯誤に陥っていたとき(93条3項2号)には、意思表示の取消しをすることができます。

なお、錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(94条4項)。

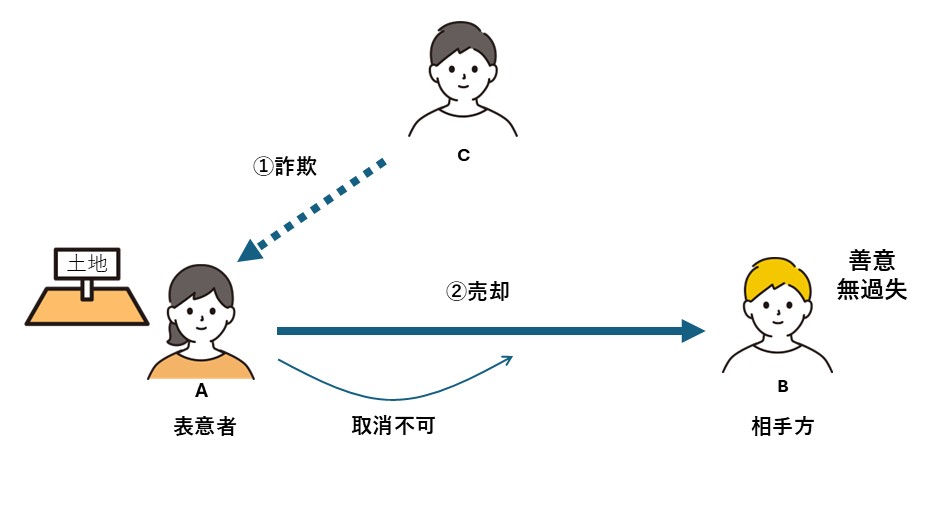

④詐欺による意思表示

意味: 騙されて意思表示をしたケース

詐欺とは、相手をだます行為(欺罔行為)によって錯誤に陥らせ、その結果、意思表示させることをいいます。

Aは、Cに騙されて自分の土地をBに売却しました。しかし、Bはその詐欺の事実を全く知らず、また知ることもできませんでした。

第三者(C)が行った詐欺によって、Aが相手方(B)に対して意思表示をした場合でも、Bがその事実知り、または知ることができたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができます(96条2項)。

したがって、Bが詐欺の事実を知らず、かつ注意しても知ることができなかった場合には、Aは意思表示を取り消すことはできません。

Aは、Bの詐欺によって自分の土地をBに売却しました。その後、Bは詐欺の事実を知らず、過失もなくCにその土地を転売しました。AはBとの売買契約を取り消し、Cに対して土地の返還を求めました。

また、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者(C)には対抗することができません(96条3項)。

そのため、先ほどの事例では、Aは土地の返還を請求することができないことになります。

なお、96条3項の趣旨は、取消しによってその効果が最初に遡って消える「遡及効」(121条)によって第三者が不利益を受けることを防ぐ点になります。したがって、ここにいう「第三者」とは、取消しの前に利害関係を持った者、つまり取消しの遡及効によって影響を受ける第三者、すなわち取消前の第三者に限られると解されています(大判昭17.9.30)。3

⑤強迫による意思表示

意味: 脅されて意思表示をしたケース。

例:Aが「家族を傷つけるぞ」と脅されて契約した

- 強迫の場合は、相手方が強迫を知らなくても取消し可能

- また、善意・無過失の第三者にも取消しを対抗できる

※強迫は、詐欺よりも本人の意思形成に対する影響が大きいため、強迫を受けた人(表意者)は詐欺の場合よりも手厚く保護されます。

| 第三者が詐欺・脅迫をした場合 | 善意無過失の第三者への対抗 | |

| 詐欺 | 相手方が詐欺の事実を知り、または知ることができたときに限り、意思表示を取消すことができる(96条2項)。 | 詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない(96条3項)。 |

| 強迫 | 相手方が強迫の事実を過失なく知らなかったとしても、意思表示を取消すことができる(96条2項反対解釈)。 | 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができる(96条3項反対解釈)。 |

✅ まとめ:意思表示の欠陥を正しく理解して得点源に!

意思表示に関する論点は、行政書士試験の民法で頻出&差がつくポイントです。特に、

- 心裡留保と虚偽表示の違い

- 錯誤の種類と取消しの要件

- 詐欺と強迫の相違点

をしっかり理解して、確実に得点につなげましょう!