✅この記事はこんな人におすすめ

- 民法の「債権発生原因」の理解を深めたい方

- 「事務管理」という言葉の意味がよく分からない方

- 行政書士試験で事務管理に関する出題パターンをおさえたい方

- 相手に頼まれてないのに手伝ったら、お金を請求できるの?と疑問に思ったことがある方

目次

💡事務管理とは?

「事務管理」とは、義務がないのに、他人のために事務を行うことをいいます(697条1項)。

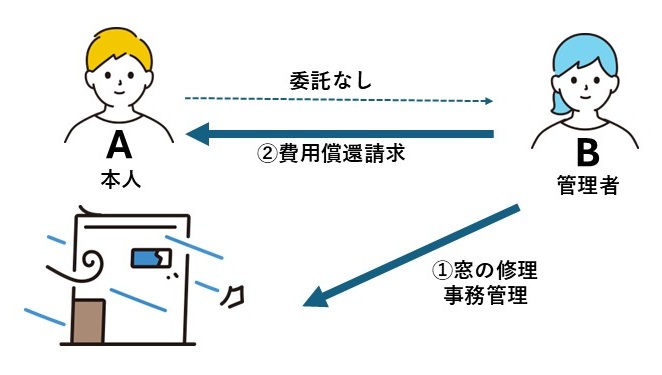

事例

Aの家の窓が台風で割れてしまったため、BはAに頼まれていないものの、その窓を修理した。

管理者が本人のために有益な費用を支出した場合、本人に対して、その償還を請求することができます(702条1項)。

事例では、Aさんに何も頼まれていないのに、BさんがAさんの家の壊れた窓を修理した。

この場合、Bさんの行為は「事務管理」にあたります。

Bさんは、Aさんに対して修理費用の償還(お金の請求)をすることができます(702条1項)。

このように、事務管理も契約と同じように債権発生の原因となります。

🎯事務管理制度の趣旨

社会生活では、困っている人を助け合うことが大切。

そのため、他人の事務への適切な干渉を法律上認めるのが事務管理制度の目的です。

✅事務管理が成立する4つの要件

①法律上の義務がないこと

たとえば契約で義務がある場合は、それは契約上の債務になります。また、親権のような法的地位がある場合は、法律の規定に基づいて他人の事務を管理する義務になるため、事務管理になりません。

②他人のためにする意思があること

事務管理が成立するためには、他人のためにする意思が必要です。この「他人のためにする意思」は、自己の利益を考える意思が併存していても認められます。1

※自分の利益も少し考えていてもOK。あくまで「他人のため」が前提。

③他人の事務を管理していること

法律行為(契約など)だけでなく、事実行為(犬に餌をあげるなど)も対象です。

④本人の意思および利益に適合していること

→ できる限り本人の利益になるように動く必要があります(697条1項)。

→ 本人の意思がわかるときは、それに従って行動しなければなりません(697条2項)。

📌事務管理の効果

管理者の義務

- 損害賠償責任が免除されるケース(緊急事務管理)2

→ 本人の生命・財産などに危険がある場合、悪意または重大なミス(重過失)がなければ、損害賠償責任を負いません(698条)。 - 事務管理の継続義務

→ 本人やその相続人・法定代理人が対応できるようになるまで続ける必要があります(700条本文)。

→ ただし、本人の意思に反したり、明らかに不利益な場合は続けてはいけません(700条但書)。3

本人の義務

- 有益な費用の償還義務

→ 管理者が本人のために使った有益な費用は、本人が返す必要があります(702条1項)。4 - 有益な債務の弁済請求

→ 管理者が本人のために有益な債務を負った場合、本人はその返済を代わって行う義務があります(702条2項、650条2項前段)。 - 意思に反する管理の場合の制限

→ 管理が本人の意思に反して行われた場合、本人が現に利益を受けている限度の範囲でしか費用請求できません(702条3項)。

委任と事務管理の違い

| 委任 | 事務管理 | ||

| 権 利 | 報酬請求権 | 特約があれば〇 | × |

| 費用前払請求権 | 〇 (649条) | × | |

| 費用償還請求権 | 〇 (650条1項) | 有益な費用のみ〇 (702条1項) | |

| 代弁済請求権 | 〇 (650条2項) | 有益な費用のみ〇 (702条2項) | |

| 損害賠償請求権 | 〇 (650条3項) | × | |

| 義 務 | 善管注意義務 | 〇 (644条) | 緊急事務管理の場合× (698条) |

| 報告義務 | 〇 (645条) | 〇 (701条、645条) | |

| 受領物引渡義務 | 〇 (646条1項) | 〇 (701条、646条) | |

| 金銭消費の責任 | 〇 (647条) | 〇 (701条、647条) | |

📝まとめ:事務管理=“頼まれてないけど助けたら”どうなる?

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 義務がないこと | 契約や法的義務がないことが前提 |

| 他人のための意思 | 自分の利益があってもOK |

| 他人の事務の管理 | 法律行為・事実行為どちらも含む |

| 本人の意思・利益に合致 | 本人の意思が明確な場合はそれに従う |

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 損害賠償の免除 | 緊急の場合、悪意や重大なミスがなければ責任なし |

| 継続義務 | 原則継続、ただし例外あり |

| 費用・債務の償還 | 本人が返すべき(意思に反する場合は限定) |