- 「不法行為」の意味やイメージがつかめない方

- 損害賠償との関係がよくわからず混乱している方

- 不法行為の「成立要件」を正確に理解したい方

- 行政書士試験の民法対策として重要ポイントを押さえたい方

- 使用者責任や共同不法行為など、関連条文もまとめて確認したい方

不法行為とは?

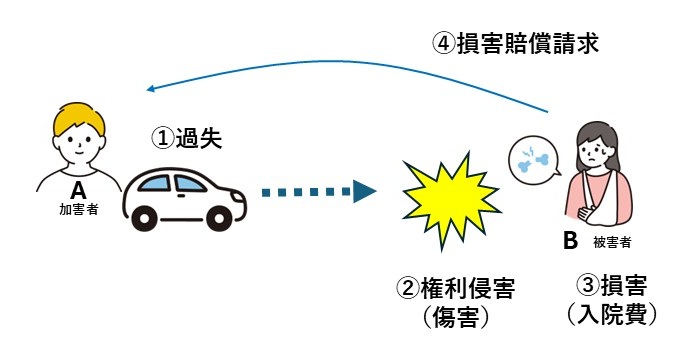

Aは運転中に脇見運転をしていたため、通行人のBに接触し、Bは全治1か月のけがを負って入院することとなった。

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、その結果として損害を発生させる行為をいいます。そして、そのような行為をした者は、発生した損害を賠償する責任を負うことになります(709条)。

たとえば【事例1】では、Aがわき見運転という「過失」によってBにけがを負わせ(全治1か月)、入院費という「損害」を発生させました。これはまさに不法行為の典型例であり、BはAに対して損害賠償請求をすることができます。

このように、不法行為も契約と同じく、債権の発生原因の一つとして重要です。

不法行為制度の目的(趣旨)

不法行為制度が設けられている目的は、大きく次の3つです

✅被害者の救済

✅損害の公平な分担

✅将来の不法行為の抑止

なお、不法行為には、大きく分けて2つのタイプ「一般不法行為」と「特殊不法行為」があります。

- 一般不法行為:故意または過失に基づく原則的な不法行為責任

- 特殊不法行為:一般不法行為の原則を、過失の立証責任1を転換したり、無過失責任を課すなどの方法で修正するもの

一般不法行為とは?~要件と効果をわかりやすく解説~

不法行為には「一般不法行為」と「特殊不法行為」がありますが、ここでは709条に定められた【一般不法行為】について、その成立要件を詳しく見ていきましょう。

一般不法行為が成立するには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。

- ①故意または過失があること

-

故意または過失は被害者の側で立証しなければなりません。これは、契約関係のないまったくの他人に損害賠償債務を負わせることになるためです。

- ②責任能力があること

-

責任能力とは、自分の行為が違法なものとして非難されるものであることを認識できる能力のことをいいます。

- ③権利または法律上保護される利益を侵害すること

-

権利のほか、法律上保護される利益が被侵害利益とされます。

- ④損害が発生すること

-

損害とは、不法行為があった場合となかった場合との利益状態の差を金銭で評価したものを指します(差額説)。

- ⑤行為と損害との間に因果関係があること

-

不法行為の要件として、行為と損害との間に因果関係があることが必要とされています。

- ⑥違法性阻却事由2がないこと

-

違法性阻却事由のうち明文で認められたものとして、正当防衛と緊急避難がある。

特殊不法行為の類型と要件

監督義務者の責任(民法714条)

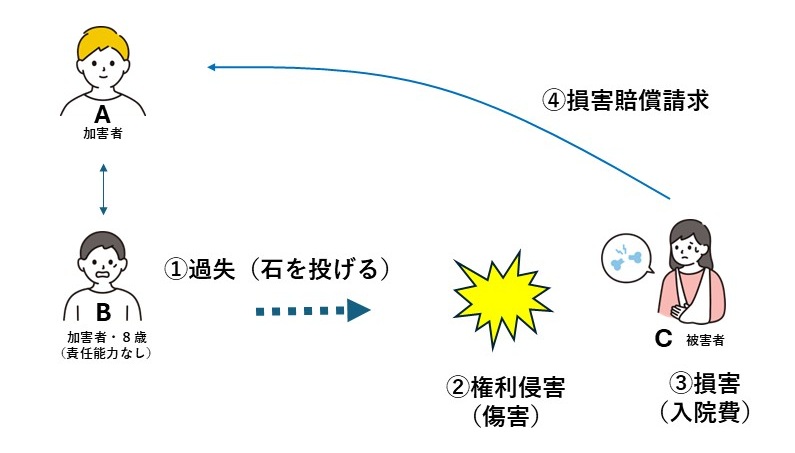

Aの8歳の息子Bが道路で石を投げたところ、それが通行人Cに当たり、Cは全治1か月のけがを負って入院することとなった。

責任能力のない者(例:幼児や重度の精神障害者)が他人に損害を与えた場合、その本人は損害賠償責任を負いません。しかし、その者を監督すべき法定の義務を負う者(監督義務者)は、代わりに損害賠償責任を負うことになります(714条1項本文)。

たとえば、事例2では、責任無能力者Bが他人に損害を与えた場合、監督義務者であるAに対して、被害者Cは損害賠償請求をすることができます。3

ただし、監督義務者が監督義務を怠っていなかったとき、または義務を怠らなくても損害が生ずべきであった場合は、責任を免れることができます(714条1項但書)。

使用者責任(民法715条)

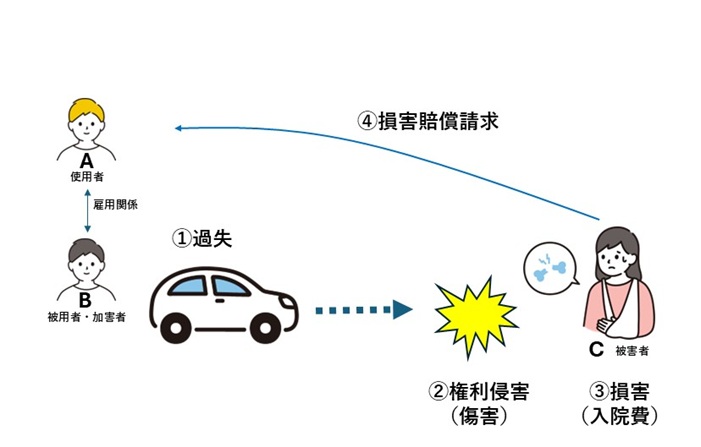

Aが経営する会社の社員Bは、業務中に会社の車を運転していたところ、脇見運転をしてしまい、通行人Cに接触した。この事故により、Cは全治1か月のけがを負い、入院を余儀なくされた。

ある事業のために他人(被用者)を使用している者(使用者)は、その被用者が事業の執行に関連して他人に損害を与えた場合、使用者がその損害を賠償しなければなりません(715条1項本文)。これを「使用者責任」といいます。

この制度は、使用者が被用者の活動から利益を得ている以上、損害についても責任を負うべきという考えに基づいています。45

事例3では、被用者Bが損害を与えた場合、使用者Aに対して被害者Cは損害賠償請求をすることができます。

ただし、使用者が被用者の選任や事業の監督について相当の注意をしていた場合、または相当の注意をしても損害が生じるべきであった場合は、使用者は免責されます(715条1項但書)。

また、実際に賠償した使用者は、加害行為をした被用者に対して費用の請求(求償)ができます(715条3項)。67

注文者の責任(民法716条)

請負契約において、注文者は基本的に請負人の行為によって発生した損害について責任を負いません。これは、請負契約が使用関係と異なり、請負人の独立性が強いためです。

ただし、注文や指示に過失があった場合には、注文者も損害賠償責任を負う可能性があります(716条)。

工作物責任(民法717条)

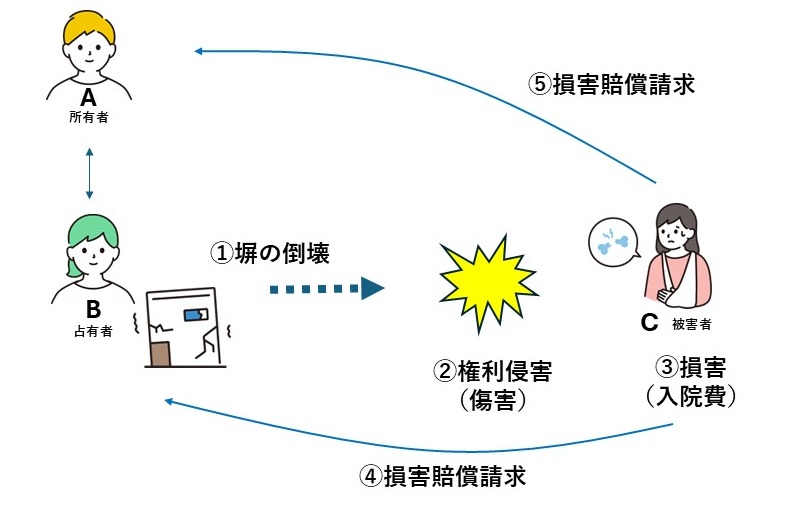

AはBに建物を賃貸しており、Bがその建物に居住していたところ、建物の塀が倒れ、通行人Cに接触した。この結果、Cは全治1か月のけがを負い、入院を余儀なくされた。

土地の工作物(建物や構築物など)に設置や保存の不備(瑕疵)があり、これによって他人に損害が発生した場合、その工作物の占有者が責任を負います(717条1項本文)。これを「工作物責任」といいます。

たとえば、建物の一部が崩れてCに損害を与えた場合、建物を占有しているBが損害賠償責任を負います。ただし、Bが必要な注意を尽くしていた場合は免責されます(717条1項但書)。

この場合、占有者が免責されると、今度は建物の所有者(A)が代わって責任を負います。所有者には占有者のような免責規定がないため、必要な注意をしていたとしても原則として責任を免れません。

また、他に損害の原因者がいる場合には、占有者や所有者はその者に対して求償権を行使することができます(717条3項)。8

動物占有者の責任(民法718条)

動物を占有・管理している者は、その動物が他人に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負います(718条1項本文)。9

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害について、賠償する責任を負います(718条1項本文)。9しかし、動物の種類や性質に応じた相当の注意をもって管理をしていた場合には、免責されます(718条1項但書)。

共同不法行為(民法719条)

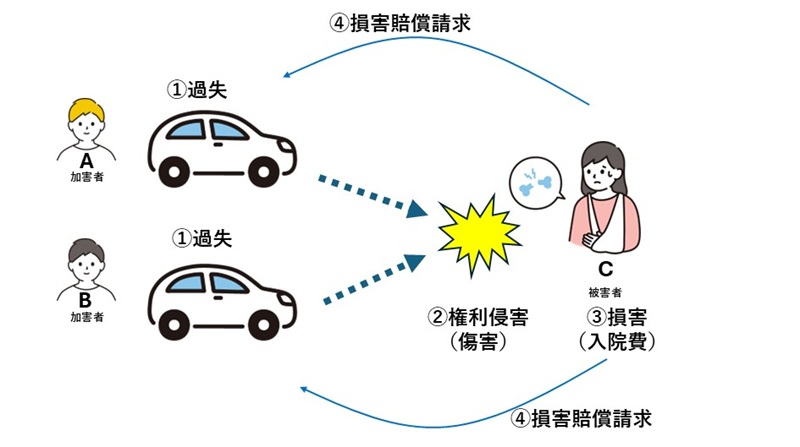

Aは車を運転中、Bが運転する車と衝突事故を起こし、その事故に巻き込まれた通行人Cが全治3か月のけがを負い、入院を余儀なくされた。なお、この事故は、AとB双方の前方不注意が重なって発生したものであった。

複数人が共同して不法行為を行い、他人に損害を与えた場合には、各自が全額について連帯して損害賠償責任を負います(719条1項前段)。これを「共同不法行為」といいます。

この制度の目的は、被害者が誰に請求すればよいか分からない場合にも、確実に救済されるようにすることです。11

共同不法行為が成立する主な場面は以下の3つです。

- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき(719条1項前段)

- 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき(719条1項前段)

- 教唆者(きょうさしゃ)12・幇助者(ほうじょしゃ)13がいるとき(719条2項)

なお、共同不法行為者の間では、それぞれの過失割合に応じて負担部分を求償することが可能です。これにより、特定の者だけが過大な負担を負うことを防ぎ、被害者の迅速な救済も可能となります。

不法行為の効果

金銭賠償の原則

不法行為が成立すると、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます(709条)。この損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭によって額を定めることとされています(722条1項・417条)。

もっとも、他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所が被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命じることができます(723条)。

損害賠償請求権者

まず、被害者本人は損害賠償を請求することができます。また、胎児も損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなされます(721条)。

次に、被害者本人が死亡した場合、被害者の父母・配偶者および子は、損害賠償(慰謝料)を請求することができます(711条)。1415

さらに、損害賠償請求権(大判大15.2.16)や慰謝料請求権(最大判昭42.11.1)は、被害者が生前に請求の意思を示していなかった場合でも、当然に相続の対象となる。

損益相殺

損益相殺とは、不法行為と同じ原因によって被害者が利益を得た場合に、その利益を加害者の賠償すべき損害額から差し引くことをいいます。これは、不法行為制度の趣旨である「損害の公平な分担」に基づくものです。

- 損益相殺が認められるもの

- 死亡者の生活費(最大判昭39.6.24)

- 給付されることが確定した遺族年金(最大判平5.3.24)

- 損益相殺が認められないもの

- 死亡者に支払われた生命保険金(最判昭39.9.25)

- 死亡した幼児の養育費(最判昭53.10.20)

過失相殺

被害者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の額を定めることができます(722条2項)。これを「過失相殺」といいます。

この制度の趣旨は、不法行為によって生じた損害を、加害者と被害者の間で公平に分担する点にあります。1617

また、過失相殺の対象となる被害者の過失には、被害者本人だけでなく、身分上・生活関係上、一体とみなされる者の過失(被害者側の過失)を含まれます(最判昭42.6.27)。

■被害者側の過失

- 被害者側の過失に当たるもの

- 夫の運転する被害自動車に妻が同乗していた場合の夫の過失(夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕している場合を除く)(最判昭51.3.25)

- 内縁の夫の運転する被害自動車に内縁の妻が同乗していた場合の内縁の夫の過失(最判平19.4.24)

- 交代しながら二人乗りでバイクの暴走行為をしていた者の過失(最判平20.7.4)

- 被害者側の過失に当たらないもの

- 被害を受けた幼児を引率していた保育園の保育士の監護上の過失(最判昭42.6.27)

また、損害の発生や拡大に寄与した被害者の精神的・肉体的要因(被害者の素因)についても、722条2項の規定が類推適用されることがある。

■被害者の素因

- 過失相殺の対象となるもの

- 被害者の心因的要因が寄与している場合(最判昭63.4.21)

- 被害者の身体的要因が疾患に当たる場合(最判平4.6.25)

- 過失相殺の対象とならないもの

- 被害者が平均的な体格や通常の体質と異なる身体的特徴を有しているが、それが疾患に当たらない場合(最判平8.10.29)

損害賠償請求権の期間制限

不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合、または不法行為の時から20年間行使しない場合には、時効によって消滅します(724条)。

この制度の趣旨は、長期間経過すると不法行為の立証が困難になるため、法律関係の安定を図ることにあります。18

| 通常の 損賠賠償請求権 | 生命・身体侵害の 損賠賠償請求権 | ||

| 債務不履行 | 主観的期間 | 5年 | 5年 |

| 客観的期間 | 10年 | 20年 | |

| 不法行為 | 主観的期間 | 3年 | 5年 |

| 客観的期間 | 20年 | 20年 | |

債務不履行責任との違い

債務不履行による損害賠償責任と不法行為による損害賠償責任の違いは次の表のとおりです。

| 債務不履行責任 | 不法行為責任 | |

| 立証責任 | 債務者が自己の帰責事由の不存在について立証責任を負う(大判大14.2.27) | 被害者(債権者)が加害者(債務者)の故意・過失の存在について立証責任を負う |

| 消滅時効 | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(166条1項1号) 本来の債務の履行を請求できる時から10年(166条1項2号・最判平10.4.24) | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(724条1号) ※生命身体を害する場合は5年(724条の2) 不法行為の時から20年(724条2号) |

| 履行遅滞 | 債権者から履行の請求を受けたとき(413条3項) | 不法行為の時(最判昭37.9.4) |

| 過失相殺 | 損害賠償責任の免除または損害賠償額の減額を必ずしなければならない(418条) | 損害賠償額の減額のみを任意にすることができる(722条2項) |

- 立証責任:訴訟において一定の事実を証明しないと不利な判決を受けること ↩︎

- 違法性阻却(そきゃく)事由:通常であれば不法行為を構成するような行為であっても、不法行為が成立しないこととなる特別の事情のこと ↩︎

- 重要判例:未成年者が責任能力を有する場合でも、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に、相当の因果関係を認め得るときは、監督義務者につき709条に基づく不法行為が成立する(最判昭49.3.22)。

しかし、親権者の未成年者に対して及ぼし得る影響力が限定的で、かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには、親権者は、被害者に対して不法行為責任を負わない(最判平18.2.24) ↩︎ - 重要判例:判例は、暴力団のトップである組長と、下部組織の構成員との間に、暴力団の威力を利用して資金獲得活動に係る事業について、使用関係を認めている(最判平16.11.12) ↩︎

- 重要判例:飲食店の店員が自動車で出前に行く途中で他の自動車の運転手と口論となり、同人に暴力行為を働いてしまった場合、「事業の執行について」加えた損害に該当し、店員の使用者は、使用者責任を負う(最判昭46.6.22) ↩︎

- 重要判例:使用者の被用者に対する求償は、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される(最判昭51.7.8) ↩︎

- 重要判例:被用者が損害を賠償した場合、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる(最判令2.2.28) ↩︎

- 具体例:工作物を不適切な方法で設置した請負人など ↩︎

- 具体例:飼い犬が通行人にかみついて怪我をさせた場合など ↩︎

- 具体例:飼い犬が通行人にかみついて怪我をさせた場合など ↩︎

- 重要判例:共同不法行為者の1人に対する免除は、他の共同不法行為者に対してその効力を生じないのが原則であるが、被害者が他の共同不法行為者の債務をも免除する意思を有していると認められるときは、他の共同不法行為者に対しても免除の効力が及ぶ(最判平10.9.10) ↩︎

- 教唆者:他人をそそのかして不法行為を実行する意思を生じさせた者 ↩︎

- 幇助者:見張りのような補助的行為により加害行為を容易にした者 ↩︎

- 重要判例:不法行為により身体に障害を受けた者の母が、そのために被害者の生命侵害の場合にも匹敵する精神上の苦痛を受けたときは、709条・710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求することができる(最判昭33.8.5) ↩︎

- 重要判例:不法行為による生命侵害があった場合、711条所定以外の者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視できる身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し慰謝料を請求することができる(最判昭49.12.17) ↩︎

- 具体例:交通事故の被害者が道路に飛び出してきた場合など ↩︎

- 重要判例:過失相殺するには、被害者が、事理弁識能力をそなえていれば足り、責任能力をそなえていることを要しない(最大判昭39.6.24) ↩︎

- 重要判例:「被害者が損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時のことをいう(最判平14.1.29) ↩︎