- 民法で出てくる「第三者」や「対抗要件」がイマイチわからない方

- 行政書士試験で物権変動の理解を深めたい方

- 「登記っていつ必要なの?」と疑問を持っている方

- 詐欺や錯誤による取消しが、第三者にどう影響するのか知りたい方

不動産の物権変動と登記の関係とは?

不動産の売買や相続などで所有権が変わることを「物権変動」といいます。

このとき、他人に自分の所有権を主張(=対抗)するには、原則として「登記」が必要です。

ただし、すべてのケースで登記が必要というわけではありません。

登記がなくても第三者に対抗できる場合と、登記がなければ対抗できない場合があります。

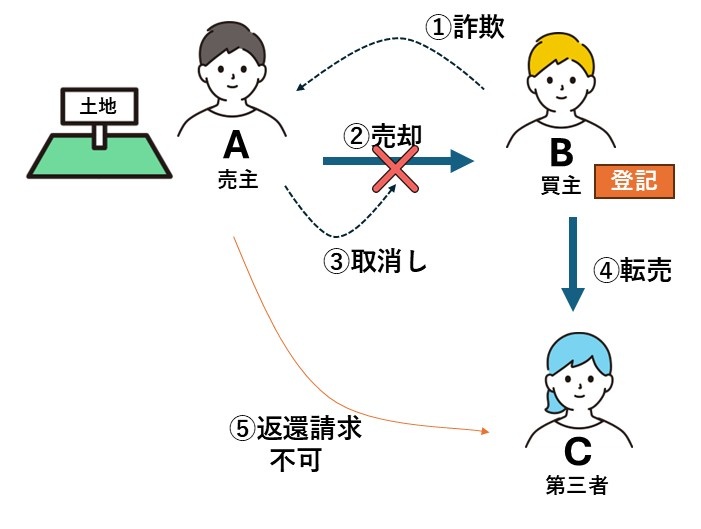

取消しと第三者の関係

取消しには、大きく分けて「取消し前」と「取消し後」の2つのタイミングがあります。

それぞれの段階で登記が必要かどうか、第三者にどのような影響があるのかを見ていきましょう。

①取消し前に現れた第三者との関係

▼ 登記がなくても対抗できる場合

制限行為能力や強迫を理由として契約を取り消した場合、取消し前の第三者が善意無過失であったとしても、登記がなくても対抗することができます。

▼ 登記が必要な場合

錯誤や詐欺を理由として契約を取り消した場合は、善意無過失の第三者に対抗することができません(95条4項、96条3項)。

したがって、事例1では、登記の有無によって土地の所有権が決まるわけではなく、取消しの理由と第三者の善意・無過失がカギになります。

②取消し後に現れた第三者との関係

▼ 結論:登記がなければ対抗できない

取消権者は、登記をしなければ第三者に対して所有権の復帰を対抗することができません(大判昭17.9.30)。そのため、事例2では、AはCに対して土地の返還請求をすることができません。

これは、取消しが行われた時点で、B→Aの所有権の復帰があったものとして扱われるためです。その結果、Bを起点としたA・C間の二重譲渡の関係が生じ、対抗関係の問題となるからです。

まとめ:取消しと登記の対抗関係の早見表

| 取消しの理由 | 第三者に対して登記が必要? | 備考 |

|---|---|---|

| 制限行為能力 | 不要 | 善意・悪意を問わず主張できる |

| 強迫 | 不要 | 善意・悪意を問わず主張できる |

| 錯誤 | 必要(善意無過失なら対抗不可) | 善意・無過失の第三者は保護される |

| 詐欺 | 必要(善意無過失なら対抗不可) | 同上 |

| 取消後の第三者 | 必要 | 所有権の復帰後、登記がないと主張不可 |

契約の解除と第三者

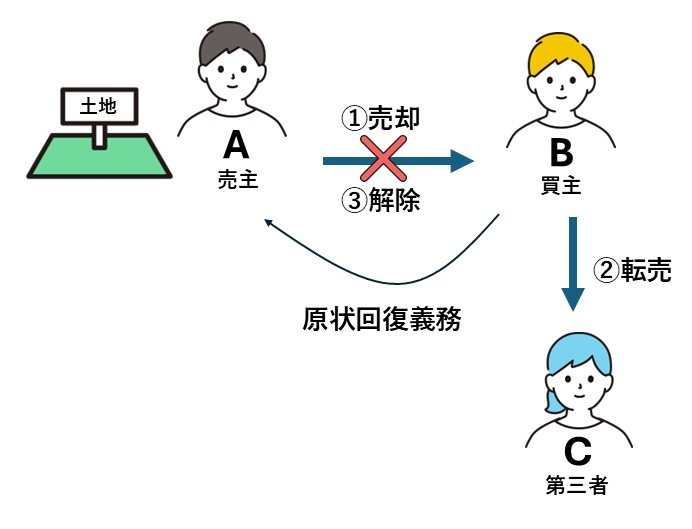

①解除前に現れた第三者との関係

▼ 契約を解除するとどうなる?

契約が解除されると、双方は原則として元の状態に戻す義務(原状回復義務)が発生します(545条1項本文)。

つまり、売買契約がなかったことになり、土地の所有権はAに戻ります。

しかし、解除による原状回復義務によって、第三者の権利を害することはできないとされています(545条1項但書)。

ただし、第三者(この場合はC)が保護されるためには、登記を備えていることが条件です(大判大10.5.17・最判昭33.6.14)。

▼ 結論:登記があれば第三者は保護される

そのため、第三者Cが保護されるのは、登記を備えている場合に限られます。

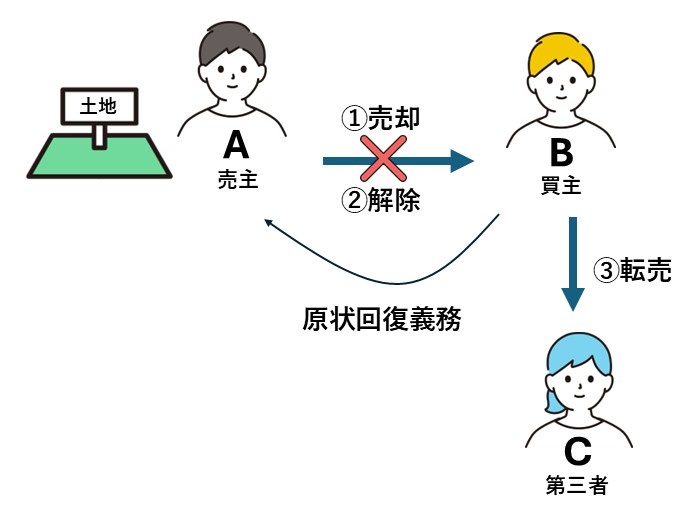

②解除後に現れた第三者との関係

▼ 解除後の登記をしていないとどうなる?

不動産の売買契約が解除され、所有権が売主Aに戻った場合、売主Aはその登記を完了しなければ、契約解除後に買主Bから不動産を取得した第三者Cに対して対抗することができません(最判昭35.11.29)。

なぜなら、契約を解除すると、法律上はBからAに所有権が戻ったことになります。

すると、Bを起点としたAとCの「二重譲渡」の関係が生じ、登記があるかどうかが決定的な意味を持つのです。

まとめ:解除と第三者の関係は「登記」が勝負!

| タイミング | 登記が必要か? | 第三者は保護されるか? |

|---|---|---|

| 解除前の第三者 | 必要 | 登記があれば保護される |

| 解除後の第三者 | 必要 | 登記をしていなければ、売主は第三者に主張できない |

取得時効と第三者

不動産を一定期間、正当な理由で占有し続けると、その不動産の所有権を取得できる(取得時効)というルールがあります。

このとき問題になるのが、登記がない状態で他人に自分の権利を主張(=対抗)できるか?という点です。

特に、元の所有者や第三者との関係で、登記の有無によって結論が変わるケースがあります。

ここでは、取得時効と第三者の関係について、3つのパターンに分けて事例で解説します。

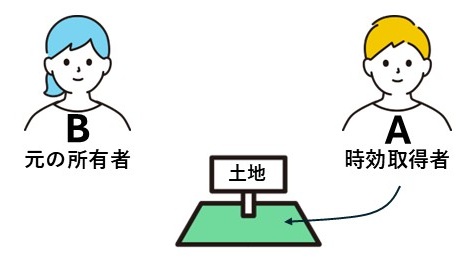

①時効完成時の所有者に対しては登記なしでも主張できる

このとき、不動産を時効によって取得した占有者Aは、元の所有者Bに対して、登記がなくても時効取得を主張することができます(大判大7.3.2)。

▼ なぜ登記がなくてもいいの?

これは、AがBから土地を譲り受けた場合と同じように扱われるからです。

つまり、時効取得は、実質的に譲渡と同じ効果を持つとされているのです。

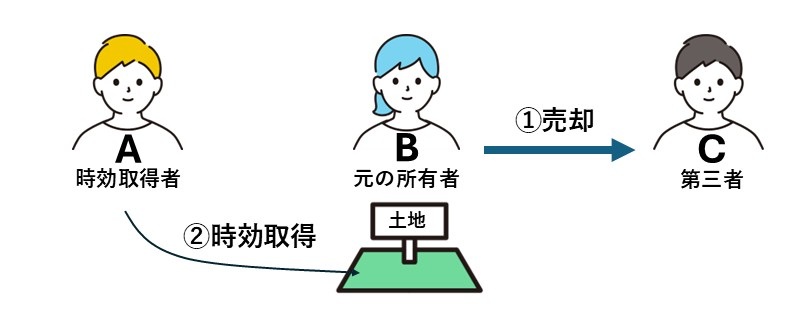

② 時効完成前に現れた第三者に対しても、登記なしで主張できる

この場合も、不動産を時効によって取得した占有者Aは、取得時効が完成する前に当該不動産を譲り受けた第三者Cに対しても、登記がなくても時効取得を主張することができます(最判昭41.11.22)。

▼ なぜ第三者Cにも登記なしで主張できる?

このケースでは、第三者Cが土地を取得したのは時効が完成する前なので、

法律上は「CからAが譲り受けた」と同じ構造になります。

つまり、取得時効が完成することで、Cに対してもAの権利が優先されるのです。

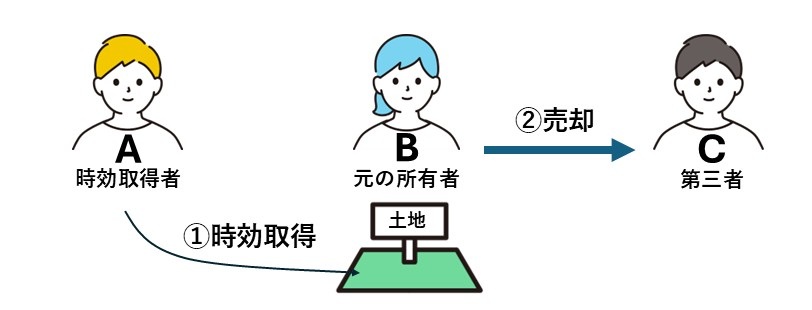

③ 時効完成後に現れた第三者1には、登記がなければ対抗できない

このような場合、不動産を時効によって取得した占有者Aは、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた第三者Cに対しては、登記をしなければ時効取得を主張することができません(最判昭33.8.28)。

▼ なぜ登記が必要になるの?

このケースでは、取得時効が完成したあとで「AとCが、それぞれBから土地を取得した」というBを起点とする二重譲渡の関係になります。

こうなると、民法の一般原則により「登記を先に備えた者が優先」となるため、登記を持っていないAは、第三者Cに対抗できなくなってしまうのです。

重要判例1:最判平18.1.17 ※Aが登記なくても対抗できる場合

不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けた第三者が、時効取得者が多年にわあり当該不動産を占有している事実を認識し、時効取得者の登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる事情が存在するときは、当該第三者は背信的悪意者に当たり、時効取得者は登記がなくても時効取得をもって対抗できる。

重要判例2:最判昭36.7.20 ※Aが登記なくても対抗できる場合

占有者が第三者の登記後になお引き続き時効取得に必要な期間、占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記が無くても対抗できる

まとめ:取得時効の主張と登記の要否は「相手の立場」によって変わる!

| 相手の立場 | 登記が必要か? | 解説 |

|---|---|---|

| 時効完成時の元所有者 | 不要 | 譲渡と同様に扱われ、登記なしでも主張できる |

| 時効完成前の第三者 | 不要 | 時効取得が完成すれば、第三者にも主張可能 |

| 時効完成後の第三者 | 必要 | 二重譲渡の構造となり、登記がある方が優先される |

相続と第三者2

不動産が相続の対象となるとき、「登記をしなければ第三者に対して権利を主張できない」ケースと、「登記がなくても主張できる」ケースがあります。

今回は以下の3つのパターンに分けて、それぞれ事例を交えてわかりやすく解説します。

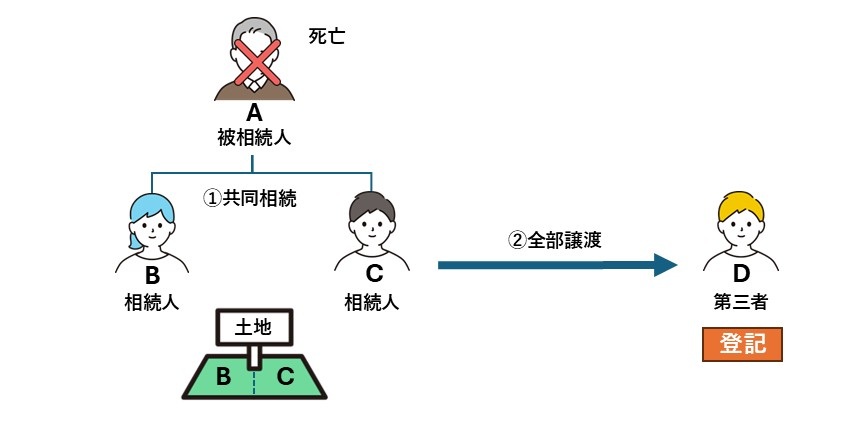

① 共同相続の場合は、登記がなくても第三者に主張できる

このような場合、相続財産に含まれる不動産について、相続人Cが単独所有権移転の登記を行い、その後Cから登記を引き継いだ第三者Dに対して、他の相続人Bは登記がなくても自己の持ち分を主張することができます(最判昭38.2.22)。

▼ なぜ登記がなくても主張できるの?

CはBの持ち分を勝手に自分の名義に登記しており、C自身がその部分について無権利者です。

よって、Cから権利を取得したDも無権利者となり、Bが登記をしていなくても自己の権利を主張できるのです。

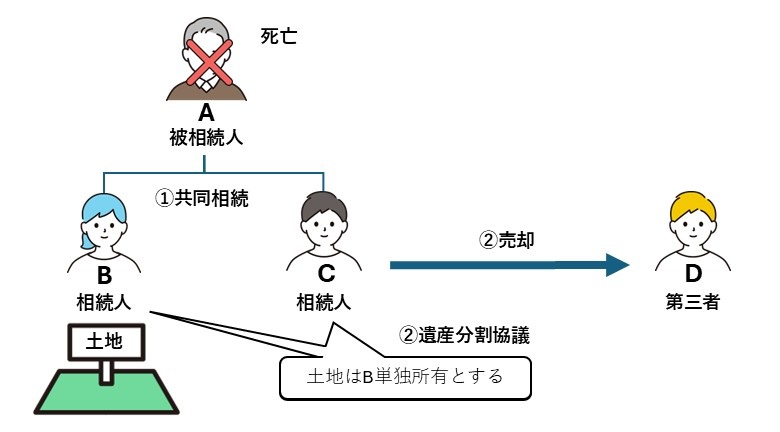

②遺産分割後に第三者が現れた場合は、登記が必要!

Aが死亡し、その土地をBとCが2分の1ずつ共同相続しました。

その後、BC間の遺産分割協議で、土地はBが単独で相続することになりました。

しかしCは、自己の法定相続分に応じた持ち分をDに売却してしまいました。

子の場合、遺産分割によって相続分とは異なる権利を取得した相続人Bは、その内容の登記をしなければ、分割後に当該不動産を取得した第三者Dに対して、自分の権利を主張することができません(最判昭46.1.26・899条の2第1項)。

▼ なぜ登記が必要になるの?

これは、遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼる(909条本文)とされていますが、第三者との関係では、一旦、相続によって取得した権利が分割によって新たに変更されるのと変わらないためです。

その結果、Cを起点としたB・Dの二重譲渡に類似した関係となるため、登記が必要とされます。

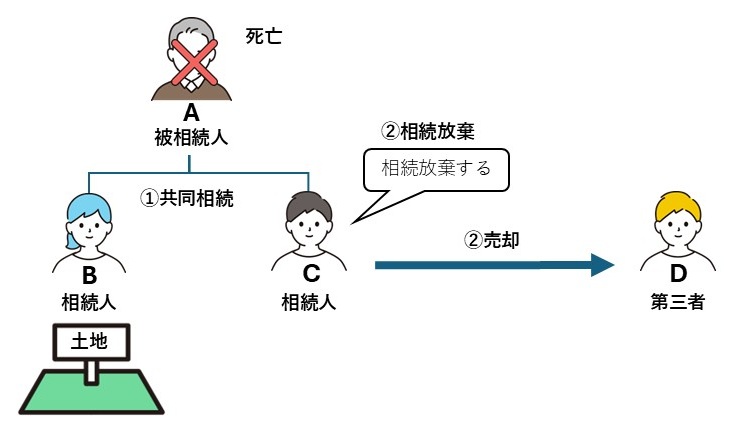

③相続放棄の場合は、登記がなくても絶対に主張できる!

Aが死亡しBC両名が2分の1ずつ共同相続するはずでした。しかし、Cは、相続を放棄した後、自己の法定相続分に応じた持ち分をDに売却した。

この場合でも、相続放棄の効力は絶対的であり、だれに対しても登記がなくてもその効力を主張することができます(最判昭42.1.20)。そのため、Bは、登記をしなくても、Dに対して土地の単独所有権の取得を主張することが可能です。

▼ なぜ登記なしで主張できるの?

相続放棄が遺産分割と異なり絶対的な効力を持つのは、相続放棄は相続開始後の短期間にのみ可能であり(915条1項本文)、その間に第三者が現れる可能性が低いためです。

まとめ:相続が関係する場合の登記の要否を整理!

| 相続の状況 | 登記の有無 | 第三者に主張できるか? | 理由 |

|---|---|---|---|

| 共同相続(単独登記後の譲渡) | 不要 | 主張できる | 相手は無権利者のため |

| 遺産分割後の譲渡 | 必要 | 登記がなければ主張不可 | 二重譲渡と同様の構造になる |

| 相続放棄後の譲渡 | 不要 | 主張できる | 相続放棄は絶対的効力を持つ |

物権変動インデックス

- 不動産の物権変動

- 動産の物権変動