- 所有権や共有など物権の基本をしっかり理解したい

- 行政書士試験の民法でよく出る「相隣関係」がイマイチわからない

- 過去問を解いていて「通行権」「枝や根の切除」などで混乱してしまった

- 試験対策のために重要ポイントだけを効率よく復習したい

所有権とは?

所有権とは、自分のモノを「使用」「収益(利益を得る)」「処分(売る・処分する)」といった行為を、自由にできる権利のことです。206条で定められており、最も基本的な物権(ぶっけん)です。

また、土地の所有権は「地上」だけでなく「地下や上空」にも及ぶとされています(207条)。ただし、これも法令の制限を受ける場合があります。

相隣関係とは?【隣接する土地が影響するときのルール】

土地は他の土地と隣接しているのが普通です。そこで、隣の土地の持ち主とのトラブルを防ぐために、「相隣関係(そうりんかんけい)」というルールが民法で定められています。

隣地の利用や立ち入りができる場合

他人の土地に勝手に入ってはいけませんが、以下のようなやむを得ない理由があるときは、必要な範囲で隣の土地を使うことができます(209条1項本文)。

- 境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の製造・収去・修繕

- 境界標の調査または境界に関する測量

- 境界線を越えた枝の切取りのため必要な範囲内で

ただし、住まい(住家)にはその居住者の承諾がなければ立ち入れません(209条1項但書)。

隣地通行権とは?

- ①公道に出られない土地の場合

-

他の土地に囲まれていて公道に通じていない土地の所有者は、公道に出るために、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます(210条1項)。これにより、隣地通行権が認められています。1

また、隣地通行権を持つ者は、通行によって生じた他の土地の損害について、償金を支払う義務があります(212条本文)。

- ②分割・一部譲渡による場合

-

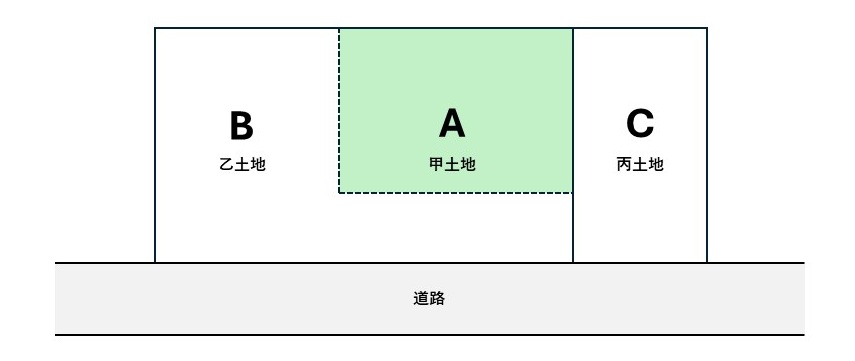

事例

AとBは、共同で所有していた土地を甲土地と乙土地に分け、甲土地をAが、乙土地をBがそれぞれ単独で所有することにしました。

しかしその結果、甲土地は、乙土地とCが所有する丙土地に囲まれ、公道に出る道がなくなってしまいました。

土地を分割した結果、公道に出られない土地ができた場合、その土地の所有者は「分けた相手の土地」だけを通行できます(213条)。

このとき、償金の支払いは不要です。

土地の分割した結果、公道に出られない土地ができた場合、その土地の所有者は、分けた相手の土地だけを通行できます(213条1項前段)。例えば、上の事例の場合、甲土地の所有者Aは、他の分割者の所有する乙土地のみを通行できます2。

この場合、償金を支払う必要はありません(213条1項後段)。これは、公道に通じない土地が生じることが事前にわかっていたため、通行の必要性も当然予測できたと考えられるからです。

なお、これらの規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲渡した場合にも準用されます(213条2項)。

他人の土地に設備を設置できる場合

土地の所有者は、電気・ガス・水道水などの継続的な給付を受けるために、他の土地に設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりすることができます。ただし、これは必要な範囲内に限られます(213条の2第1項)。

雨水を隣地に注ぐ工作物の設置禁止

土地の所有者は、直接雨水が隣地に流れ込むような屋根そ工作物を設置してはなりません(218条)。

境界線上の境界標等の共有推定

境界線上に設けた境界標・囲障・障壁・溝・塀は、相隣者の共有していると推定されます(229条)。

枝や根が越境してきたら?

- ①枝の場合

-

隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は、その竹木の所有者に枝を切除するよう請求できます(233条1項)。

また、以下の条件の場合には、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができます(233条3項)。

- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないとき

- 竹木の所有者を知る事が出来ず、またはその所在を知ることができないとき

- 急迫の事情があるとき

- ②根の場合

-

隣地の竹木の根が境界線を越えた場合、土地の所有者は自らその根を切り取ることができます(233条4項)。

境界線付近の建築制限

隣地のプライバシーを守るため、境界から1メートル未満の場所に「窓」や「ベランダ(縁側含む)」などを設ける場合は、目隠しを設置しなければなりません(235条1項)。

所有権の取得方法

無主物占有

持ち主のいない動産を、自分のものにしようという意思で占有すれば、所有権を取得できます(239条1項)。

ただし、持ち主のいない不動産(家・土地)は国庫に帰属します(239条2項)。

遺失物(落とし物)

落とし物(遺失物)は、遺失物法の規定に従い、公告後3カ月以内に所有者が判明しない場合、拾得者がその所有権を取得できます(240条)。

埋蔵物発見

埋蔵物についても、遺失物法の規定に従い、公告後6カ月以内にその所有者が判明しない場合、発見者がその所有権を取得できます(241条本文)。

ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、発見者とその所有者が等しい割合で所有権を取得します(241条但書)。

添付による所有権の取得

添付3とは、複数の所有者が異なる物が結合・加工され、新たな物が生じることを指します。これにより、社会的・経済的な理由から所有権の取得が認められます。添付には、以下の3種類あります。

- ①付合(ふごう)

-

付合とは、複数の物が結合し一体化するか、または分離することができても分離が著しく不利益になる状態を指します。

不動産の所有者は、その不動産に付随するものの所有権を取得します(242条本文)。ただし、契約などによって他人が付属物を設置する権利を持っている場合は、これを妨げることはできません(242条但書)。4

- ②混和(こんわ)

-

混和とは、異なる所有者の物が混ざり、識別できなくなることを指します。5

この場合、動産の付合の規定が準用されます(243条・244条・245条)。 - ③加工

-

加工とは、他人の動産に手を加えて新しい物を作ることを指します。6

加工物の所有権は、原則として材料の所有者に帰属します(246条1項本文)。

ただし、以下のケースでは加工者が所有権を取得できます。

共有とは?

Aは、友人のBと、それぞれ500万円ずつ出し合って、Cから1000万円の土地を購入しました。

事例のように、2人以上の人が1個の物を共同して所有することを、共有という。

共有持分

- ①共有持分とは

-

共有持分とは、共有者のそれぞれが目的物に対して持っている権利ことです。

各共有者の持分は、当事者の合意によって決められるのが一般的ですが、合意がない場合は平等に持ち分を持っていると推定されます(250条)。

また、各共有者は、自分の共有持分を自由に処分することができます。 - ②放棄等

-

共有者の1人が自分の持分を放棄した場合、または死亡して相続人がいない場合、その持分は、他の共有者に帰属します(255条)。78

共有物の利用

- ①共有物の使用

-

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(249条1項)。

例えば、事例のように、AとBが共有する土地の場合、土地の半分ずつしか使えないわけではなく、土地全部を半年ずつ交代で使用することも可能です。910

- ②共有物の保存・管理・変更

-

共有物の保存・管理・変更については、それぞれの決定方法が異なります。

具体的な要件については、以下の表のように整理されます。保存 管理 変更 意味 共有物の現状維持を図る行為 共有物の経済的用法に従って使用・収益を図る行為(形状・効用の著しい変更を伴わない変更を含む) 共有物の形状・効用の著しい変更 具体例 ①不法占有者に対する明渡請求(大判大10.7.18)

②不実の持分移転登記の抹消請求(最判昭31.5.10・最判平15.7.11)①共有物の使用貸借契約の解除(最判昭29.3.12)

②共有物の賃貸借契約の解除(最判昭39.5.25)①共有地上の樹木全部の伐採(大判翔2.6.6)

②共有地への地上権の設定(最判昭29.12.23)

③共有物の売却決定方法 各共有者が単独でなしうる(252条5項) 各共有者の持分の価格の過半数で決定(252用1項前段) 共有者全員の同意が必要(251条1項)

共有物の分割

- ①分割の可否

-

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(256条1項本文)。

ただし、最大で5年間は分割しないという契約を結ぶことも可能です(256条1項但書)。 - ②分割の方法

-

共有物の分割方法には、”共有物自体を分割する「現物分割」や、売却して代金を分割する「代金分割」”があります。

また、特定の共有者が共有物を取得することが適切であり、かつ、その価格が適正に評価され、取得する者に支払い能力がある場合には、他の共有者に持分の価格を支払うことで実質的公平を図る「全面的価格賠償」という方法も認められます(最判平8.10.31)。

- ③分割への参加

-

共有物について権利を有する者や、各共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加することができます(260条1項)。

土地・建物管理命令

所有者不明土地・建物管理命令

これまで、所有者不明の土地や建物が発生すると、その所有者を探すために多大な労力がかかり、公共事業や復興事業の進行が妨げられ、土地の活用が阻害されてきました。

そのため、令和3年の民法改正により、所有者不明の土地・建物の管理を効率化・合理化する制度が創設されました。

具体的には、裁判所は、所有者が分からない、または所在が不明な土地・建物(共有の場合は、共有者が不明または所在不明な共有部分)について、必要があると認めるとき、利害関係人の請求に基づき、その土地・建物や共有持分を対象に、所有者不明土地・建物管理人による管理を命じることができます。

この処分を「所有者不明土地・建物管理命令」といいます(264条の3第1項、264条の8第1項)。

管理不全土地・建物管理命令

これまで、所有者不明の土地や建物が適切に管理されず、隣接する土地や建物に悪影響を及ぼすケースがありました。

そこで、令和3年の民法改正により、所有者が土地や建物を管理せずに放置していることで、他人の権利が侵害されるおそれがある場合に、管理人を選任できる制度が新設されました。

裁判所は、所有者による土地・建物の管理が不適当であることで、他人の権利や法律上保護される利益が侵害される、またはそのおそれがある場合、必要があると認めるときに、利害関係人の請求に基づき、管理不全土地・建物管理人による管理を命じることができます。

この処分を「管理不全土地・建物管理命令」といいます(264条の9第1項・264条の14第1項)。

まとめ:所有権とその制限・共有・相隣関係は民法の土台!

所有権のルールは「自分のモノをどう使えるか?」という基本中の基本。

しかし、隣人との関係や複数人での所有になると、法律的な制限が色々と出てきます。

行政書士試験でも頻出なので、「誰が・何を・どの範囲でできるか」をしっかり整理しておきましょう!

- 重要判例:他の土地に囲まれて公道に通じない土地を取得した者は、所有権移転登記をしなくても、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(最判昭47.4.14) ↩︎

- 重要判例:分割・一部譲渡によって生じた隣地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合でも消滅しない(最判平2.11.20) ↩︎

- 参考:添付が生じた場合に誰が所有者となるかについて特約があるときは、その特約が優先する ↩︎

- 具体例:他人の土地に賃借権を有している者が、その賃借権に基づいて木を植えた場合、その木の所有権は失わない ↩︎

- 具体例:所有者の異なる液体が混ざり合った場合など ↩︎

- 具体例:他人の木材に彫刻家が彫刻を施した場合など ↩︎

- 重要判例:建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、付合の規定(242条)ではなく加工の規定(246条2項)に基づいて決定すべきである(最判昭54.1.25) ↩︎

- 重要判例:共有者の1人が死亡し、相続人の不在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了した時は、その持分は958条の2に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、この財産分与がされないときに、255条により他の共有者に帰属する(最判平1.11.24) ↩︎

- 重要判例:共有物の持ち分の価格が過半数を超える場合であっても、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有の明渡しを請求することができない(最判昭41.5.19) ↩︎

- 重要判例:共有者の1人が、他の共有者との協議に基づかないで第三者に対して共有物の占有使用を承認した場合でも、他の共有者は、当然にはその第三者に対して共有物の明渡しを請求することはできない(最判昭63.5.20) ↩︎