- 「不動産の所有権って登記がないと無効になるの?」と疑問に思っている方

- 民法177条の「第三者」の意味がよくわからない受験生

- 行政書士試験対策として、不動産の物権変動の基礎をしっかり理解したい方

- 二重譲渡の事例において、どちらが所有者になるかを判例ベースで知りたい方

📘不動産の物権変動とは?

民法177条と「第三者」の意味をわかりやすく解説

◆「対抗要件」とは何か?

不動産を売買すると、買主がその物件の所有者になります。しかし、ただ売買契約をしただけでは、他人にその事実を主張(=対抗)することはできません。

177条では、「不動産の物権の取得・喪失・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない」と定めています。

つまり、所有権をしっかり主張したいなら登記が必要ということです。

🧩事例で考える:登記のない買主 vs 登記をした買主

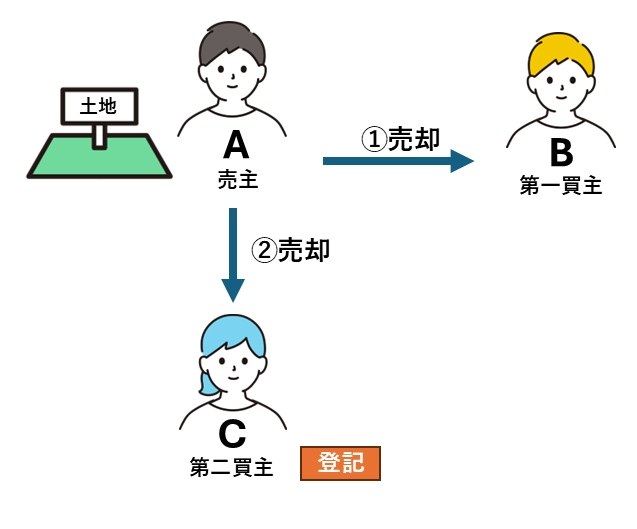

Aはまず、ある土地をBに売りました(ただし、Bへの所有権移転登記は行っていませんでした)。

その後、Aは同じ土地を今度はCにも売り、Cには所有権移転登記をしました。

このように、同じ土地を2人に売ってしまう「二重譲渡」が起きた場合、誰が最終的な所有者になるのでしょうか?

答えは、登記を先にしたCです。

法律上は、一物一権主義の原則(1つの物に1つの権利)により、所有者は1人に決まります。

登記をしない限り、BはCに対して自分が所有者だと主張することができません。1

👤民法177条の「第三者」とは?

ここでポイントになるのが「第三者」という言葉です。

登記をしていないと主張できない「第三者」とは、いったい誰のことを指すのでしょうか?

◆①客観的要件(法律上の定義)

判例(大連判明41.12.15)によると、「第三者」とは、

当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪・変更の登記の欠缺2を主張する正当の利益を有する者のことです。

つまり、自分の権利を守るために「登記の欠如」を主張できる立場の人が「第三者」になります。

✅「第三者」に当たる人(主張できる)

- 二重譲渡の譲受人

- 対抗要件を具備した賃借人(最判昭49.3.19)

- 差押債権者(最判昭39.3.6)

❌「第三者」に当たらない人(主張できない)

- 不法占有者(最判昭25.12.19)

- 無権利者(最判昭34.2.12)

- 転々譲渡の後主・前主の関係にある者(最判昭39.2.13)

- 譲渡人の相続人3

◆②主観的要件(善意・悪意は関係ない?)

「第三者」に当たるかどうかは、その人が善意であろうと悪意であろうと関係ありません(最判昭32.9.19)。

つまり、例のCが「実はAがBに土地を売っていたことを知っていた」としても、Cが登記をしていれば勝ち、Bは対抗できません。

❗ただし「背信的悪意者」は除かれる

とはいえ、極端に不誠実な行動をした人は例外です。

判例では、「信義に反する行動」をした人は「第三者」には当たらないとしています。これを「背信的悪意者」と呼び、対抗要件を備えていなくても物権変動があったことを主張(対抗)できるとされています。4

背信的悪意者とされる例(登記があっても対抗不可)

- 詐欺または強迫によって登記申請を妨害した者(不動産登記法5条1項)

- 復讐目的で買い受けた者(最判昭36.4.27)

- 登記のない第一買主に高値で売りつけようとして買い受けた者(最判昭43.8.2)

- 第一譲渡の代理人であった者(最判昭43.11.15)

このような人たちは、不誠実な行動が原因で「第三者」としての保護を受けられません。

📝まとめ|不動産取引では「登記」が命!

不動産の売買では、登記がなければ第三者に所有権を主張できません。

「第三者」に当たる人にはしっかり登記をしておく必要がありますし、「背信的悪意者」と判断されないよう誠実な取引が重要です。

行政書士試験でもよく出題されるこのテーマ、まずは「第三者」の定義と例外をしっかり押さえておきましょう。

物権変動インデックス

- 不動産の物権変動

- 動産の物権変動