- 「行政法の一般原則ってよくわからない…」という行政書士受験生

- 行政法の全体像をつかみたい人

- 基礎をおさえて得点アップを目指したい人

行政法の一般原則とは?

行政法の一般原則とは、行政機関が国民に対してどのように行動すべきかを定めた基本的なルールです。特に重要なのが「法律による行政の原理」です。これは、行政が法律に基づいて行われるべきだという大前提を表しています。

「法律による行政の原理」とは?

行政は、国民の権利や生活に深く関わる重要な活動です。だからこそ、行政が勝手に物事を進めることがあると国民の権利が侵害されるおそれがあります。そのため、行政は国会によって作られた「法律」に基づいて行わなければならないとされており、これを「法律による行政の原理」といいます。

この原理には、以下の3つの柱があります。

- 法律の法規創造力の原則

➡️法律によってのみ、人の権利義務を左右する法規を創ることができるとする原則です。 - 法律の優位の原則

➡️法律の規定と行政活動が抵触する場合、法律が優先され、行政活動は無効となるとする原則です。 - 法律の留保の原則

➡️行政活動を行う場合には、事前に法律でその根拠が規定されていなければならないとする原則です。判例

その他の行政法の一般原則

行政法には、「法律による行政の原理」のほかにも、重要な原則が多数存在します。これらも試験で頻出です。

- 信義誠実の原則(信義則)

➡️国や地方公共団体は、国民の信頼を裏切らないように誠意をもって行動すべきであるという原則です。

📌重要判例:宜野座村工場誘致事件(最判昭56.1.27)

📌重要判例:租税関係と信義則(最判昭62.10.30)

📌判例:最判平19.12.13

📌判例:最判平18.10.24 - 権利濫用禁止の原則

➡️行政権の行使が正当な範囲を逸脱する場合には、権利の濫用とみなされ、その効果が認められないという原則です。判例 - 比例原則

➡️行政目的を達成するために必要最小限度を超えた制約を課すことは許されないとする原則です。 - 平等原則

➡️国や地方公共団体が行政活動を行う際に、合理的な理由なく国民を差別してはならないとする原則です - 説明責任の原則(アカウンタビリティ)

国や地方公共団体は、自らの活動について、各種の手段を通じて国民に説明する責任があるとする原則です。

なお、審議誠実の原則(信義則)については、以下のような判例がある。

📌最判昭56.1.27(宜野座村工場誘致事件)

📌最判昭62.10.30(租税関係と信義則)

行政上の法律関係とは?

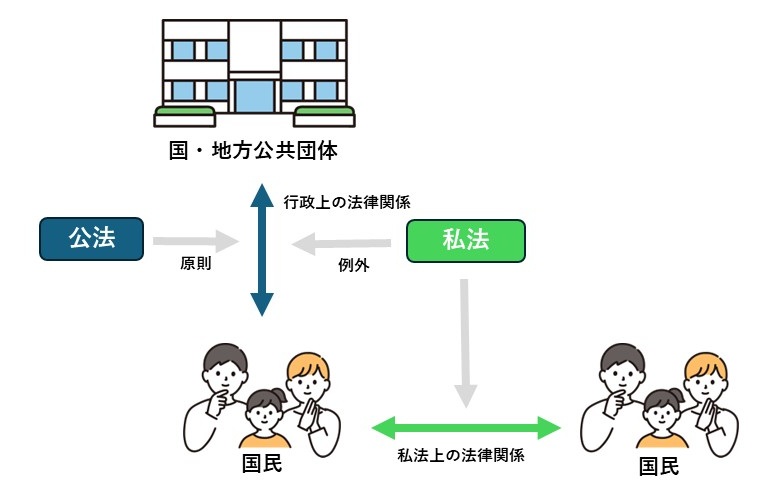

国や地方公共団体と国民との間で生じる「権利義務の関係」を、行政上の法律関係といいます。

公法と私法

原則:行政上の法律関係については、国や地方公共団体と国民の間を定めた公法(例:憲法・行政法)が適用されます。1

例外:場合によっては、国民同士の法律関係を定めた私法(例:民法・商法)が適用されることもあります。

公法・私法の交錯に関する判例(重要!)

- ①不動産と登記

-

民法177条は、不動産の物権変動は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない定められています。これは、登記によって物権変動を公示し、不動産取引の安全を図るためです。

➡️ 行政上の法律関係による不動産の物権変動に登記が必要か?(民法177条が適用の有無)

それについては、以下のように判断が分かれています。- 適用される場合

租税滞納処分に基づく差押え(最判昭31.4.24) - 適用されない場合

旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分(最大判昭28.2.18)

判例:最判昭41.12.23

- 適用される場合

- ②消滅時効の適用(民法167条 vs 会計法30条)

-

➡️ 国に対する損害賠償請求の時効は?

民法167条では、人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間(客観的期間)を20年と定めています。一方で、会計法30条では、国に対する金銭債権の消滅時効期間(客観的期間)を5年と規定しています。そのため、どちらの規定が適用されるかが問題となります。

この点について、判例では民法が適用され、消滅時効期間は20年であると判断されています。👉民法の20年が適用

- ③境界線付近における建築物の建築(民法234条 vs 建築基準法63条)

-

➡️ 境界線ギリギリに建ててOK?

民法234条1項では、建物を築造する際には、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない定めています。これに対し、建築基準法63条では、防火地域・準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると規定しています。そのため、どちらの規定が適用されるかが問題となります。

この点について、最高裁判所の判例は、「建築基準法63条は、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものである」と判断しています(最判平1.9.19)。

👉防火地域等での建築は建築基準法が優先

- ④公営住宅の使用関係(公法+私法)

-

➡️ 借地借家法などの私法は適用される?

公営住宅の使用関係については、公営住宅法という公法が適用されます。しかし、公営住宅における契約関係に民法や借地借家法といった私法の規定が適用されるかどうかが問題となります。

最高裁判所の判例では、「公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が優先して適用されるとしつつ、公営住宅法およびこれに基づく条例に特別の定めがない限り、民法及び借地借家法が適用され、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある」と判断されています(最判昭59.12.13)。

👉公法が優先だが、定めがない部分は私法が適用される

行政上の権利とその相続の可否

行政上の権利とは、国民が行政主体に対して持つ権利です2。これらの権利は、譲渡や相続が認められない場合があります。判例

| 権利 | 相続可否 | 判例 |

| 生活保護受給権 | × | 生活保護法の規定に基づいて生活保護をうけることは、単なる反射的利益ではなく、保護受給権とも称するべき法的権利であるが、一身専属の権利であって相続の対象となり得ない(朝日訴訟:最大判昭42.5.24) |

|---|---|---|

| 公営住宅の使用権 | × | 公営住宅の住居者が死亡した場合には、その相続人が当該公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない(最判平2.10.18) |

| 年金請求権 | × | 年金給付の受給権者が死亡した場合に、国民年金法の規定に基づいて一定の遺族が自己の名で未支給の年金の支給を請求することができる権利は、相続の対象とならない(最判平7.11.7) |

| じん肺に係る労災保険給付請求権 | 〇 | 労働者等がじん肺管理区分決定の取消しを求める訴訟の係属中に死亡した場合、当該労働者等のじん肺に係る未支給の労災保険給付を請求することができる労災保険法所定の遺族においてこれを承継すべきである(最判平29.4.6) |

| 原爆被害者の健康管理手当受給権 | 〇 | 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権は、国家補償的性質を有するものであり、当該申請をした者の一身に専属する権利ということはできず、相続の対象となる(最判平29.12.18) |

強行法規と取締法規

行政法の中には、強行法規と取締法規があります。

- 強行法規に違反する契約は、当然に無効となります。

- 取締法規に違反する契約は、当然に無効とはならない場合があります。判例

まとめ

行政法の一般原則は、試験だけでなく実務でも重要な基礎知識。

条文の暗記だけでなく、判例や原則の趣旨も理解しておくことが合格のカギです。