- 「代理」とは何かがイメージできない方

- 代理の種類や成立要件を事例で理解したい方

- 行政書士試験で頻出の「無権代理」「表見代理」などの違いを整理したい方

代理とは?

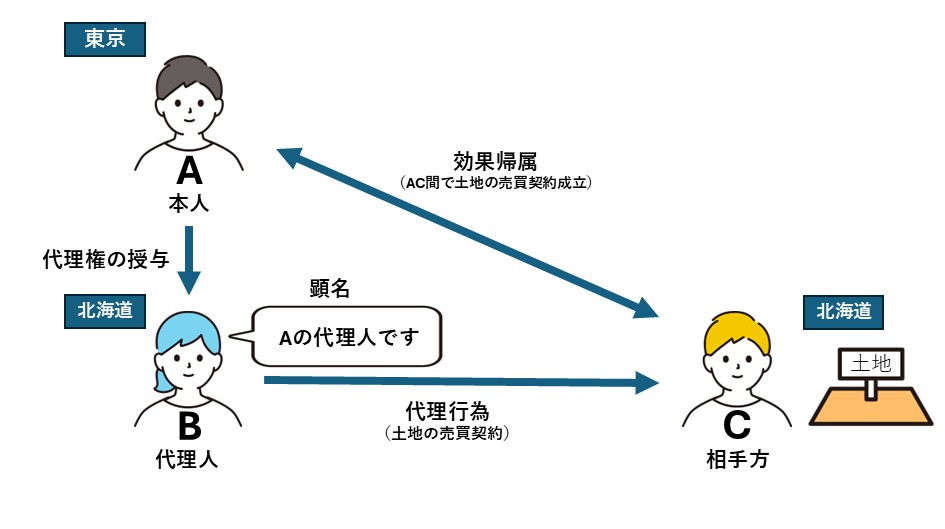

東京在住のAさんは、北海道の土地を購入したいと考えました。しかし現地まで行く時間がなかったため、北海道に住む知人Bさんにお願いして、自分の代わりにCさんから土地を買ってもらいました。

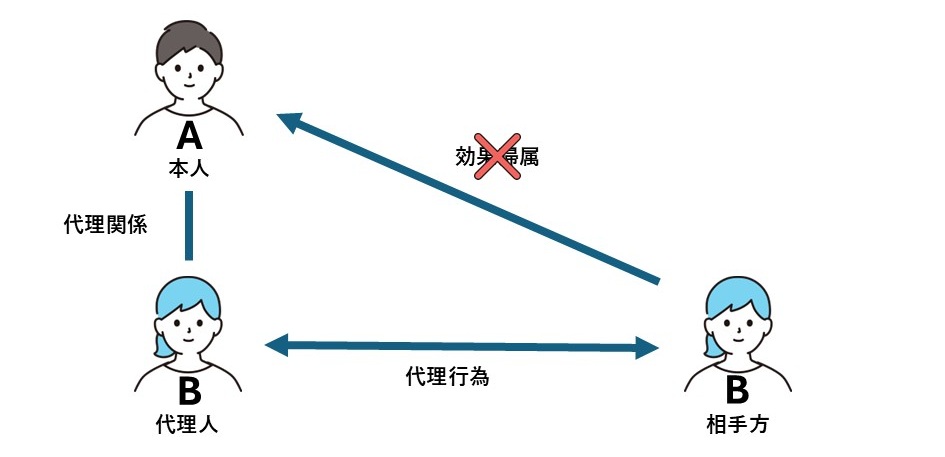

このように、本人(A)が自分で契約を結ぶことができないときに、他人(B)にその契約を代わりにしてもらう制度が「代理」です。

代理による契約の効果は、代理人ではなく本人に直接帰属します。つまり、Aが北海道に行かなくても、契約の効力はAに帰ってくるのです。

代理の2つの種類

代理には大きく分けて「任意代理」と「法定代理」の2種類があります。

代理が成立するための3つの要件

代理として成立するには、以下の3つすべてが必要です。

- 代理人に代理権があること。

(代理人が正当に代理行為を行う権限をもっていること。) - 顕名があること。

(代理人が本人の代理であることを相手方に明示すること。) - 有効な代理行為がなされたこと。

(代理人による契約行為が法律的に有効であること。)

代理権の範囲と特別なケース

- ①範囲の範囲

-

- 任意代理:代理権の範囲は、本人と代理人の間で結ばれる契約によって決まる。

- 法定代理:代理権の範囲は、法律によって定められている。

また、代理人の権限が特に定められていない場合でも、以下の行為を行う権限が認められます(103条)。

- 保存行為(権利や財産を維持・保全するための行為)

- 利用・改良行為(代理の対象である物や権利の性質を変えない範囲での利用や改良を目的とする行為)

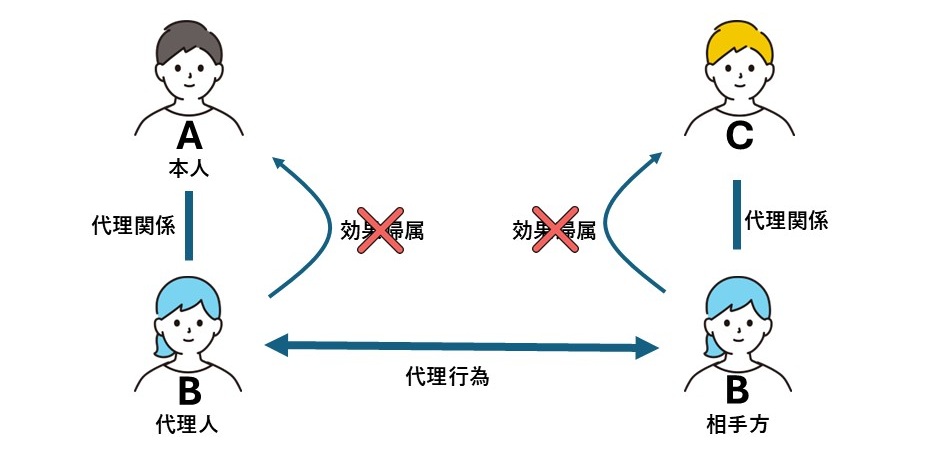

- ②自己契約・双方代理とは?

-

事例1

Aは、土地を買いたいと思っていたで、Bに土地の購入をお願いした。Bは、自分が所有する土地を売りたいと思っていたので、Aに対して土地を売却した。

事例2

Aは、土地を買いたいと思っていたので、Bに土地の購入を依頼した。他方、Cは、土地を売りたいと思っていたので、Bに土地の売却を依頼した。そこで、Bは双方の代理人としてAC間で土地を売買した。

✅ 自己契約とは?

事例1のように、代理人自ら当事者となり、相手方(本人)の代理人として契約を結ぶこと(例:BがAの代理人としてB自身と契約を結ぶ)。

✅ 双方代理とは?

事例2のように、同じ契約で、当事者双方の代理人となること(例:BがAとCの双方の代理人として契約を締結する)。

🛑いずれも本人に不利益が生じやすいため、禁止されています(108条1項本文)。違反した場合、その契約は無権代理とみなされます。

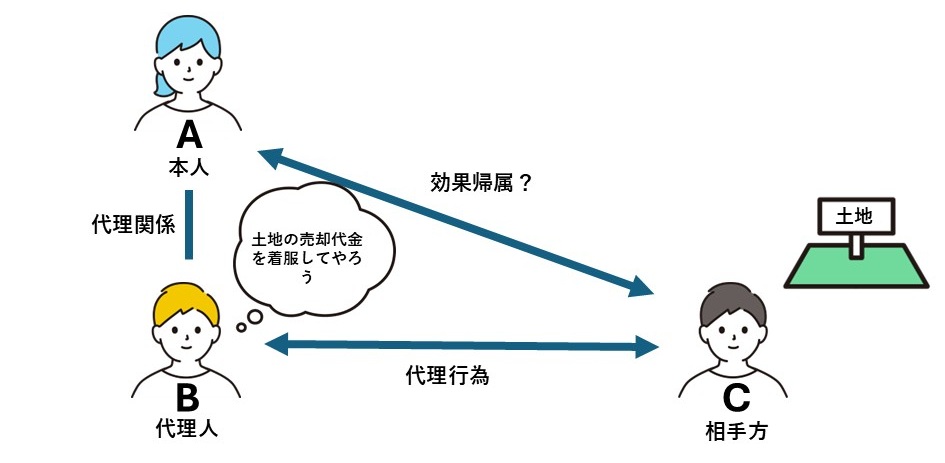

- ③代理権の濫用とは?

-

事例

BがAの代理人として土地を購入したが、その後勝手に転売して利益を得た。

このように、代理権の範囲内ではあるものの、代理人が自己または第三者の利益を目的として行動し、結果として本人が損害を受ける場合を「代理権の濫用」といいます。

🔍この場合も原則として代理行為は有効ですが、相手方が代理人の目的を知り、または知ることができた場合は「無権代理」とみなされます(107条)。

- ④代理権の消滅

-

代理権の消滅は以下の通りです。

顕名(けんめい)とは?

顕名とは、代理人が「自分は本人の代理人として行動している」と、契約相手に対してはっきり示すことをいいます。この顕名があることで、契約などの法律行為の効果は、代理人ではなく本人に直接帰属します(99条1項)。

一方で、代理人が顕名をしなかった場合、つまり「誰の代理人なのか」を明示しなかった場合には、原則として契約の効果は代理人自身に帰属するとされます(100条本文)。

ただし、次のような場合には例外的に本人に効果が帰属することがあります(100条但書)。

- 相手方が「この人は代理人だ」と知っていた場合

- 相手方が「代理人であること」に気づかなかったのは、相手方の過失による場合

このように、顕名の有無は、契約の効果が誰に帰属するかを決める重要なポイントになります。

有効な代理行為とは?

代理を有効に成立させるためには、代理人による「有効な代理行為」が必要です。

代理行為が無効であれば、その法律効果は本人に帰属しません。

- ①代理行為の瑕疵(かし)

-

意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫など)・不存在または表意者の悪意有過失によって意思表示の効力が影響を受ける場合、その有無は代理人を基準に判断されます(101条1項・2項)。これは、代理行為を実際に行うのは、代理人であるという考えに基づきます。

ただし、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人が事前に知っていた事情や、過失によって知らなかった事情については、代理人が知らなかったことを理由に主張することはできません(101条3項)。

これは、本人が代理人の意思決定に影響を及ぼしていた場合に、本人が代理人の善意(知らなかったこと)を主張するのは公平でないためです。

- ②代理人の能力

-

代理人が制限行為能力者(未成年や成年被後見人など)であっても、代理行為の効果本人に帰属し、代理人である制限行為能力者に不利益は生じません。そのため、代理行為を行為能力の制限によって取り消すことはできません(102条本文)。

ただし、制限行為能力者が別の制限行為能力者の法定代理人として行った行為については、他の制限行為能力者の保護の必要性があるため、取り消しが認められています(102条但書)。

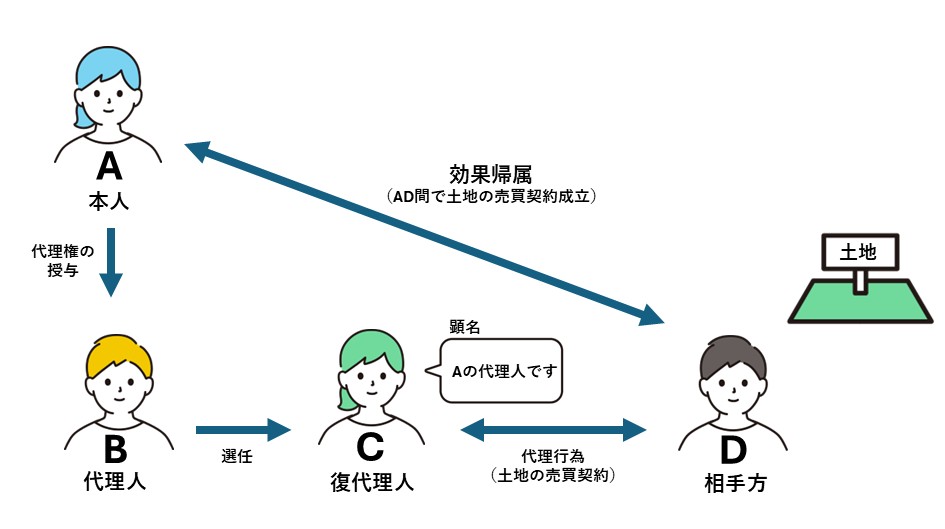

復代理とは?

Aは、土地を購入したいと考え、Bに依頼して、自分(A)の代理人としてDから土地を買い受けてもらうことにしました。

ところがその後、Bが怪我で入院することになったため、BはCに依頼し、自分の代わりにAの代理人としてDから土地を購入するよう任せました。

代理人は、本人との信頼関係に基づいて選任されるため、原則として自ら処理する必要がありますが、状況によっては代理行為を他者に委ねた方が良い場合もあるため、民法では代理人がさらに代理人(復代理人)を選任できる復代理制度を認めています。

選任と責任

復代理人の選任要件や、復代理人を選任した際の代理人の責任は、下表のように「任意代理」と「法定代理」で異なります。具体的な違いは以下の通りです。

| 種類 | 専任の要件 | 代理人の責任 |

| 任意代理 | 本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(104条) | 選任・監督以外についても責任を負う |

| 法定代理 | 事由に復代理人を選任することができる(105条前段) | 原則:選任・監督以外についても責任を負う 例外:やむを得ない事由により選任した場合、選任・監督についてのみ責任を負う(105条後段) |

復代理人と本人との関係

復代理人は、その権限の範囲内において、本人を直接代表します(106条1項)。つまり、復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人となります。

また、復代理人は本人及び第三者に対して、代理人と同じ権利・義務を有します(106条2項)。これは、復代理人の代理権の範囲が代理人の代理権を超えることができないことを意味します。

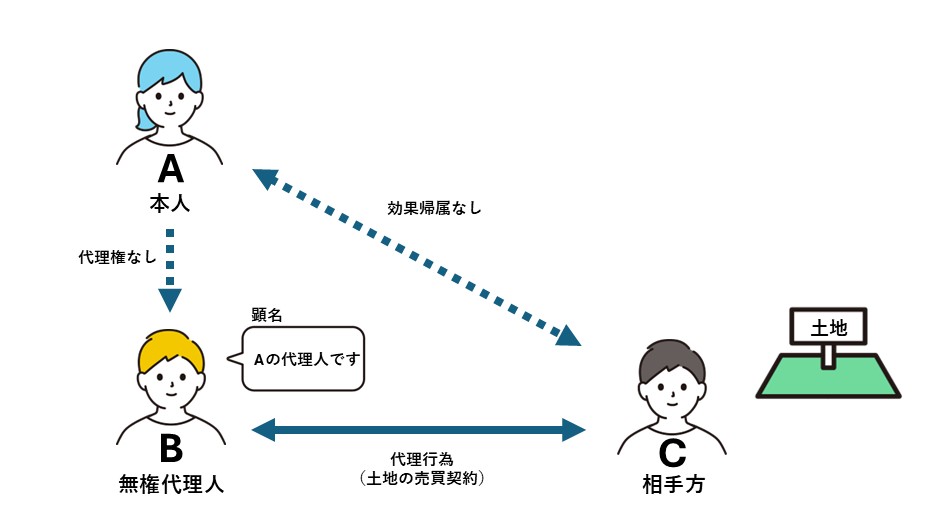

無権代理とは?

Aは土地を購入したいと考えていましたが、BはAに無断で、あたかもAの代理人であるかのように装い、Cから土地を購入しました。

このように、代理権を持たない者(B)が、本人(A)の代理人を装って契約を行うことを「無権代理」といいます。そして、この行為を行った者を「無権代理人」と呼びます。

無権代理による契約は、原則として本人には効果が帰属しません(113条1項)。

無権代理の追認

もっとも、無権代理行為が本人にとって利益となる場合、本人は後からその契約を認めること(追認)ができます。追認があれば、その契約は初めから有効であったものとみなされ(遡及効)、本人に契約効果が帰属します(116条本文)。

反対に、本人が追認を拒絶した場合には、その契約は無効となります。

相手方がとりうる手段

- ①催告権

-

相手方は、本人に対して相当の期間を定め、その期間内に追認をするかどうかを確定するよう求める(催告)ことができます(114条前段)。もし本人がその期間内に確答しなかった場合は、追認を拒絶したものとみなされます(114条後段)。

この制度の目的は、無権代理の相手方が、本人の追認や拒絶によって契約の有効性が確定するまで不安定な立場に置かれることを防ぐためです。

- ②取消権

-

無権代理人が締結した契約は、本人が追認をしない限り、相手方が取り消すことができます(115条本文)。

ただし、契約時に相手方が代理権の不存在を知っていた場合には、取消権は認められません(115条但書)。これは、相手方が無権代理であることを承知の上で契約した場合にまで取消権を認めると、本人が追認する機会を奪うことになり、不公平だからです。

- ③無権代理人の責任

-

無権代理人は、自身に代理権があることを証明するか、本人の追認を得ない限り、相手方の選択に従って、契約の履行または損害賠償の責任を負います(117条1項)。1

ただし、以下のいずれかに該当する場合、相手方は無権代理人に責任を追及できません(117条2項1号~3号)。

無権代理と相続

民法896条により、相続人は、相続開始時点で、被相続人の財産上のすべての権利義務を承継します。このため、無権代理人または本人が死亡し、相手の地位を相続して立場が統合された場合、無権代理行為の効果に関して特殊な問題が生じます。

この点について、判例は次のように判断しています。

- 無権代理人が本人を相続

- 単独相続

無権代理人が本人の地位を相続した場合、無権代理行為は有効になる(最判昭40.6.18)

※本人が追認を拒絶した後に死亡したときは、無権代理行為は有効にならない(最判平10.7.17) - 共同相続

無権代理人が本人の地位を共同相続した場合、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない(最判平5.1.21)

- 単独相続

- 本人が無権代理人を相続

- 本人は、無権代理行為の追認を拒絶することができる(最判昭37.4.20)

- 本人は、117条に基づく無権代理人の責任を承継する(最判昭48.7.3)

- 無権代理人と本人の双方を相続

無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は、無権代理行為の追認を拒絶することができない(最判昭63.3.1)

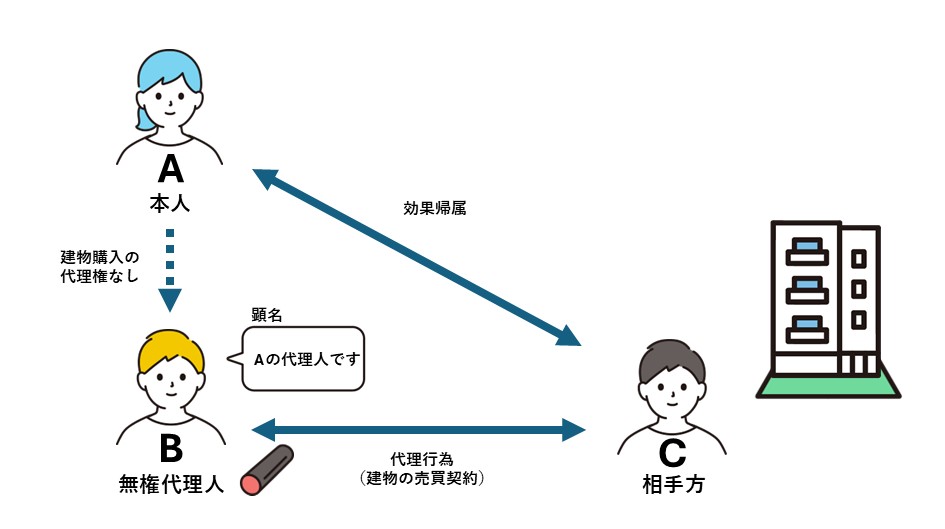

表見代理

Aは、土地を買いたいと思っていたのでBに頼んで、自分の代わりにCから土地を買ってもらうために契約に必要な実印をBに渡した。しかし、Bはこの実印を使いAの代理人としてCから土地ではなく建物を買った。

事例のように、無権代理であっても本人に責められるべき事情(例:実印の交付)があり、相手方が代理行為を有効と信じることが無理のない場合には、その代理行為の効果を本人に帰属させる制度があります。これを表見代理といいます。3

表見代理には、以下の3種類あります。

- 代理権授与の表示による表見代理(109条)

- 本人が代理権を与えたような表示をした場合に適用されます。

- 代理権授与の表示があり、表示された代理権の範囲内で代理行為がなされ、相手方が代理権の不存在につき過失なく知らなかった場合4

- 権限外の行為の表見代理(110条)

- 代理人が与えられた権限を超えた行為をした場合に適用されます。

- 代理人が権限外の行為をし、相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由がある場合5

- 代理権消滅後の表見代理(112条)

- 代理権がすでに消滅しているにもかかわらず、消滅前と同じ範囲で代理行為が行われた場合に適用されます。

- 代理権が消滅した後に、消滅した代理権の範囲内で代理行為がなされ、相手方が代理権の消滅につき過失なく知らなかった場合 ※重要判例2

また、❶と➋の場合(109条2項)や➋と❸(112条2項)が組み合わさる場合もあります。(表見代理の重畳適用)。

✅あわせてチェック

商法では、商行為の特則が定められています。👉商行為の特則(商行為の代理と委任について)

代理と使者

代理と似た制度として、「使者」があります。使者とは、本人が決定した意思をそのまま相手方に伝えたり、表示または伝達する役割を持つ者のことです。

代理人と使者の比較

| 代理人 | 使者 | |

|---|---|---|

| 意思決定の 自由 | 認められている | 認められていない |

| 地位 | 法律に基づくもの(法定代理)や代理権授与に基づくもの(任意代理)があるが、必ずしも委任契約による必要はない | 雇用契約、請負契約など多様な契約に基づく |

| 能力 | 意思能力は必要 行為能力は不要(102条) | 意思能力も行為能力も不要 |

| 意思表示の 瑕疵の基準 | 代理人を基準に判断 (101条1項・2項) | 本人を基準に判断 |

| 権限外の行為 の効果 | 権限外の行為の表見代理(110条) | 本人の意思と使者の表示が一致しない場合、錯誤(95条) |

| 復人の可否 | 代理人は本人に無断で復代理人を選任できる場合がある (104条・105条前段) | 使者は本人に無断で他の使者を選任できる |

まとめ

「代理」は行政書士試験でも毎年のように出題される重要テーマです。

任意代理・法定代理の区別、成立要件、無権代理や表見代理との違いなどを、しっかり整理して覚えましょう!

- 判例:相手方は、損害賠償を選択した場合、契約が履行されたならば得たであろう利益(履行利益)を損害賠償として請求することができる(最判昭32.12.5)。 ↩︎

- 判例:117条2項の「過失」は、軽過失も含むものであり、重大な過失に限定されるものではない(最判昭62.7.7)。 ↩︎

- 判例:無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合、相手方は、表見代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対して117条の責任を問う事が出来る。この場合、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証しても自己の責任を免れることはできない(最判昭62.7.7)。 ↩︎

- 判例:請負人は、下請負人に対して請負人の名義を使って工事をすることを許容した場合を除き、下請負人に対して代理権授与表示(109条1項)をしたものとはされない(大判昭5.5.6) ↩︎

- 判例:投資会社の勧誘員が、事実上他の者を一切の勧誘行為にあたらせてきたというだけでは、他の物を勧誘員の代理人として110条を適用することはできない(最判昭35.2.19) ↩︎