- 「即時取得って何?仕組みがよくわからない…」という方

- 民法192条の内容をやさしく整理したい方

- 行政書士試験で出題される重要ポイントを効率よく押さえたい方

- 盗品や遺失物との関係も含めて知っておきたい方

即時取得とは?わかりやすく言うとこういう制度です

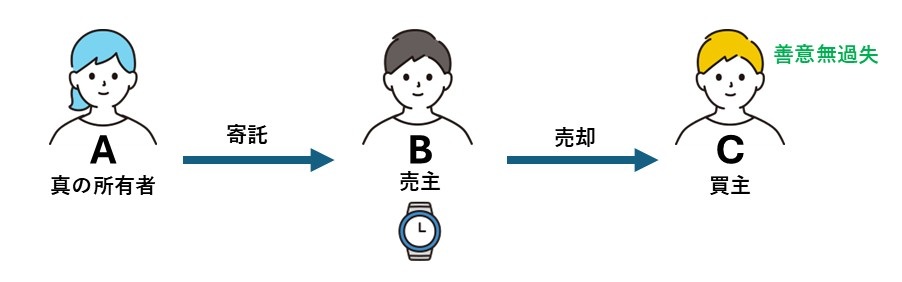

Aは、自分の所有する時計をBに預けていました。

ところがBは、その時計をあたかも自分のものであるかのように装って、過失なく事情を知らないCに売り渡し、時計を引き渡してしまいました。

この事例の場合、Bは時計の所有者ではないため、Cは時計の所有権を取得できないことになりそうですが、それだとCさんのように「知らずに買った人」が困ってしまいます。だから民法は、一定の条件を満たしたときに限って、無権利者からでも所有権などを取得できるルールを認めています。それが「即時取得」です。

即時取得が成立する4つの条件(要件)

民法192条は、次のような4つの要件をすべて満たしたときに即時取得を認めています。

①取引行為によって、

②平穏に、かつ、公然と、

③動産の占有を始めた者は、

④取引行為の相手方が無権利者であることを過失なく知らなかったときは、

その動産の権利を取得する(192条)。1

① 取引行為によって

まず、その動産を手に入れた理由が「取引」である必要があります。2

例を見てみましょう。

✔️ 取引行為と認められる例

❌ 取引行為と認められない例

- 山林の伐採(大判 昭7.5.18)

- 落とし物を拾った

- 相続

「売買や交換など、意思を持った当事者間の取引」であることが必要です。

② 平穏かつ公然に占有を始めたこと

平穏・公然の意味は、取得時効の場合と同様です。また186条1項により、平穏・公然であることが推定されます。

③ 動産の占有を始めたこと

即時取得が成立するためには、対象が動産であることが条件です。3

そして、その動産を実際に占有し始めたことが必要になります。ここで言う「占有」とは、以下のような場合を指します。

注意すべきは「占有改定(=持ち主が変わっても、引き続き現物を預かるような場合)」では即時取得は認められないことです(最判昭35.2.11)。

④ 善意・無過失であること

Cさんが「この人は本当の持ち主じゃないかも」と思っていた場合は即時取得はできません。

ここでいう「善意」とは「無権利者から買ったことを知らなかった」こと、

「無過失」とは「普通の注意をしていれば気づくはずだったのに、見落としていなかった」ことです。

これも法律上は推定される(186条1項・188条)ので、相手が疑わしい場合を除き、基本的には問題ないとされます。

即時取得の効果とは?

即時取得が成立すると、その動産について行使する権利を取得することができます。4

ここでいう「動産について行使する権利」とは、取引の性質から認められる権利のことを指します。

例えば、

・売買の場合は→所有権

・質入れの場合は→質権

を取得することになります。つまり、取引の内容に応じた「正当な権利」が手に入るということです。5

盗品や遺失物の特則

即時取得が成立した場合でも、例外があります。それが盗品や遺失物(落とし物)に関するケースです。

▶ 被害者・落とし主の返還請求(民法193条)

占有者(Cさん)が盗品・遺失物である場合、

被害者または落とし主は、盗難・遺失の時から2年間、占有者に対して、返還を請求することができます。

ただし、占有者が以下のような正当な方法で取得していた場合、返してもらうには「代価を弁償」が必要になります。

- 競売や公の市場で買った

- その物を販売する商人から善意で買った

つまり、正当な取引によって手に入れた人を完全に保護するために、お金を払って返してもらうというバランスを取っているのです。

まとめ:即時取得は「取引の安全」と「所有者の保護」のバランスを取った制度

即時取得は、民法が「正直に取引した人」を保護するためのルールです。

ですが、「盗まれた物」や「落とした物」に関しては、一定の制限があるので要注意です。

行政書士試験でもよく問われるテーマなので、しっかりと要件と例外を押さえておきましょう!

物権変動インデックス

- 不動産の物権変動

- 動産の物権変動

- 即時取得の規定は、不動産賃貸の先取特権について準用される(319条) ↩︎

- 前主が所有者であるものの行為能力の制限・無権代理などにより後主が権利を取得できない場合は、有効な「取引行為」があったとはいえないので、即時取得は成立しない。 ↩︎

- 重要判例:道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、192条の適用があるのに対し(最判昭45.12.4)、登録を受けている自動車については、192条の適用はない(最判昭62.4.24)。 ↩︎

- 即時取得による権利の取得は、前主からの承継取得ではなく、前主の権利に基づかない原始取得であるとされている。 ↩︎

- 賃借権の即時取得は認められない ↩︎

- 要判例:占有者は、盗品等が被害者等に返還された後でも代価の弁償を請求することができ、また、代価かの弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有する(最判平12.6.27) ↩︎