- 行政書士試験の民法対策として「不当利得」をしっかり理解したい人

- 債権の発生原因を整理したい人

- 「契約と不当利得の違い」や「不当利得の返還義務」について具体例で学びたい人

📚不当利得とは?

不当利得とは、法律上の理由がないのに、他人の財産や労務によって利益を得て、結果として他人に損失を与えることをいいます。

そして、不当利得を受けた人(受益者)は、その利益を返還しなければならない義務を負います(703条、704条)。

✅具体例

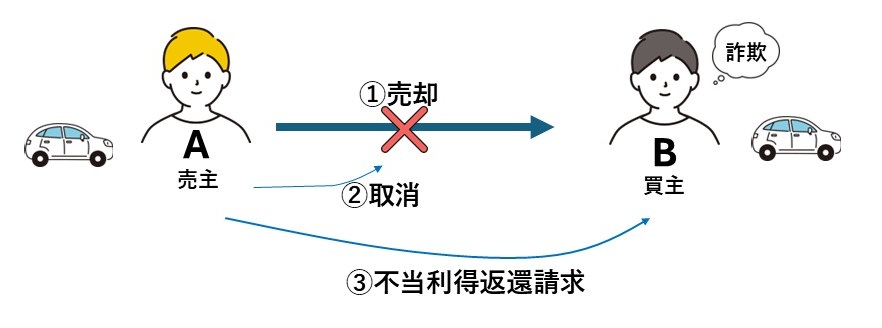

AさんとBさんの間で車の売買契約が結ばれましたが、その契約が後に取り消されたとします。

この場合、Bさんが車を持ち続けることには法律的な根拠がないため、これは「不当利得」となります。

Aさんは、Bさんに対して車の返還を請求することができます。

つまり、不当利得も「契約」と同様に、債権の発生原因のひとつとされているのです。

⚖️不当利得制度の趣旨

一見すると合法に見える財産の移動が、実質的には不公平なときに、その不公平を正すのが不当利得制度の目的です。

民法は、「公平の理念」に基づいて、法律上の正当な原因がない利益の返還を求めています。

✅不当利得が成立する4つの要件

不当利得の成立要件は、以下の4つです。

📌不当利得が成立した場合の効果

- 善意の受益者(利益を受けたことを知らなかった場合)

→ 利益の存する限度で返還義務を負います(703条)。 - 悪意の受益者(利益を受けたことを知っていた場合)

→ 利息をつけて利益を返還し、さらに損害があればその賠償責任も負います(704条)。

🚧不当利得の特則(例外的に返還請求ができないケース)

法政策上の判断により、本来ならば成立するはずの不当利得返還請求権が成立しない場合があります。これを不当利得の特則といいます。

非債弁済(705条)

債務がないと知りながら弁済(お金や物を渡す)した場合は、返還請求できません(705条)。

これを非債弁済といいます。34

期限前の弁済(706条)

弁済期(支払期日)前に弁済した場合、原則として返還請求はできません(706条本文)。これは、弁済を受け取った者が、期限の利益の放棄したと認識し、すでに処分してしまう可能性があるためです。

ただし、「錯誤」(勘違い)による給付であれば、得た利益は返還しなければなりません。

他人の債務の弁済(707条)

債務者でない人が誤って(錯誤)によって他人の債務の弁済をした場合、原則として、弁済者は給付した物の返還を請求することができます。

しかし、債権者が善意で証書を紛失したり、損傷させたり、担保を放棄したり、時効によってその債権を失った場合は、弁済者は返還の請求をすることができません(707条1項)。5

不法原因給付(708条)

反社会的な理由で給付した場合(例:賭博のための金銭提供など)、その返還を請求できません。

ただし、不法の原因が受益者側にしかなかった場合は、返還を請求できます(708条本文)。これを不法原因給付といいます。6

📝給付とは何か?(不法原因給付との関係で重要)

ここでいう「給付」とは、受益者に終局的な利益を与えるものでなければなりません。これは、不法原因給付を抑止する目的があるためです。

■「給付」の意味

- 不動産の給付

- 未登記建物⇒引渡しが「給付」にあたる(最大判昭45.10.21)

- 既登記建物⇒所有権移転登記が「給付」にあたる(最判昭46.10.28)

- 抵当権設定登記

「給付」にあたらない(最判昭40.12.17)

なお、不法な原因が受益者にのみ存在する場合は、給付したものの返還を請求することができます(708条但書)。7

✍️まとめ

不当利得は「法律上の原因がない利得」を返還させるルールで、契約とは異なる債権発生原因のひとつです。

行政書士試験では、特に「要件」と「特則」の理解が問われるので、事例とセットでしっかり押さえておきましょう!

- 重要判例:建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が、賃借人の無資力を理由に建物所有者に対して修繕代金相当額を不当利得として返還請求できるのは、建物所有者が対価関係なしに利益を受けた場合に限られる(最判平7.9.19) ↩︎

- 重要判例:金銭消費貸借契約の借主は、特段の事情のない限り、貸主が第三者に対して貸付金を給付したことにより、その価値に相当する利益を受けたものとみるべきであるが、借主と第三者の間に事前に何ら法律上・事実上の関係のない場合は、特段の事情があるといえるから、借主は利益を受けたものとはされない(最判平10.5.26) ↩︎

- 重要判例:知らないことにつき過失があったとしても、不当利得返還請求をすることができる(大判昭16.4.19) ↩︎

- 重要判例:債務が存在しないことを知っていたにもかかわらず強制執行を避けるため、やむを得ずに弁済をした者は、給付したものの返還を請求することができる(大判大6.12.11) ↩︎

- 参考:弁済をした者から債務者に対する求償権の行使をすることは妨げられない(707条2項) ↩︎

- 重要判例:不法原因給付の返還の特約は、有効である(最判昭28.1.22) ↩︎

- 重要判例:消費貸借成立のいきさつにおいて、貸主の側に多少の不法があったとしても、借主の側にも不法の点があり、全社の不法性が後者のそれに比してきわめて微弱なものにすぎない場合には、貸主は貸金の返還を請求することができる(最判昭29.8.31) ↩︎